저출산 위기에 대한 오해와 진실

- 오해: 코로나19 백신이 생식력에 영향을 준다.

진실: 29개 연구 메타분석(PMC), JAMA 등에서 백신이 남녀 생식력에 부정적 영향을 주지 않는다고 확인됨. - 오해: 팬데믹이 저출산을 영구적으로 만든다.

진실: 2021년 일시적 베이비붐은 락다운 영향. 2022년 이후 감소는 경제 불안·가족계획 지연이 주 원인. - 오해: 의학적 불임이 저출산의 주 원인이다.

진실:UNFPA 2025에 따르면, 39%가 경제·사회적 장벽을, 12%만 건강 문제를 주요 원인으로 꼽음. - 오해: 환경호르몬(BPA 등)이 저출산의 유일한 원인이다.

진실: 환경요인도 영향 있지만, 교육·도시화·경제 발전이 더 큰 역할을 함. - 오해: 고학력·커리어가 반드시 출산을 막는다.

진실: 교육은 가족계획을 늦추지만, 장기적으로 자원·환경을 강화. 스웨덴·캐나다 등은 여성 고학력에도 출산율 1.6 유지. - 오해: 저출산은 선진국만의 문제다.

진실: 2100년까지 95% 이상 국가에서 출산율이 유지 수준(2.1) 이하로 떨어질 전망.

2025년 주요국 출산율 비교

- 독일: 1.38명

- 인도: 2.00명

- 러시아: 1.50명

- 한국: 0.72명

- 일본: 1.26명

- 이탈리아: 1.24명

- 스페인: 1.23명

- 중국: 1.09명

- 태국: 1.02명

- 미국: 1.60명

- 영국: 1.59명

- 아프리카 평균: 3.80명

- 세계 평균: 2.42명

세계 출산율의 역사적 변화(1950~2025)

70년간 여성 1인당 평균 자녀 수는 절반 이하로 감소:

- 1950~1955: 4.86명

- 1960~1965: 4.70명

- 1975~1980: 4.08명

- 2000~2005: 2.73명

- 2015~2020: 2.52명

- 2020~2025(예상): 2.35명

출산율 감소의 주요 원인

저출산은 단일 원인이 아닌, 사회·경제·의료·환경이 복합적으로 작용한 결과입니다. 주요 요인은 다음과 같습니다:

- 경제 불안: 높은 생활비, 주거·양육비, 불안정한 일자리로 가족계획 지연·포기

- 늦은 결혼·출산: 고학력·커리어·자아실현으로 출산 시기 지연, 생식력 저하

- 보육·인프라 부족: 어린이집·돌봄 서비스 부족, 경직된 근무환경

- 정신적 부담(Mental Load): 여성에게 집중된 감정·조직 부담, 가족계획 포기 요인

- 글로벌 위기: 팬데믹, 기후, 전쟁, 정치 불안이 미래 불확실성↑

- 도시화: 공간·주거비 부족, 가족 친화적 환경 감소

- 환경호르몬: BPA, 프탈레이트, 농약 등 생식력 저하

- 생활습관: 영양 불균형, 운동 부족, 흡연·음주·약물 남용

- 스트레스·수면 부족: 만성 스트레스·불규칙 수면이 호르몬·생식력 저하

- 고령 임신: 여성 35세, 남성 40세 이후 생식세포 질 저하·유산 위험↑

- 감염·만성질환: 성감염·만성질환이 임신 성공률 저하

경제 안정, 가족 친화 인프라, 건강관리, 정보 제공이 함께 강화되어야 저출산을 막을 수 있습니다.

의학적·구조적 원인 비교

불임은 전 세계적 문제지만, 저출산의 핵심은 의료적 원인만이 아니라 사회·경제적 장벽에 있습니다.

의학적 요인:

- WHO에 따르면, 가임기 인구의 17.5%가 불임(12개월간 임신 실패) 경험

- 1973~2018년 정자 농도 50% 감소, 2000년 이후 연 2.6% 감소(Human Reproduction Update 2022)

- PCOS·자궁내막증 등 호르몬 질환 증가

- 여성 35세, 남성 40세 이후 생식세포 질 저하·유산 위험↑

- 미국·덴마크 등 일부 지역은 정자 수 안정, 지역별 차이 존재

구조적 요인:

- UNFPA 2025에 따르면, 39%가 경제적 장벽(주거·보육비 등)을, 12%만 의료적 원인을 주요 장애로 꼽음

- 보육·근무환경 부족이 가족계획에 더 큰 영향

- 교육·도시화·경제 환경이 가족계획을 늦춤

결론: 정자 감소·호르몬 장애 등 의료적 요인은 분명하지만, 저출산 위기의 본질은 건강·사회·경제가 복합적으로 작용한 결과입니다.

인구 구조 변화의 영향

- 고령화로 연금·의료 시스템 부담 증가

- 간호·기술·생산직 인력 부족 심화

- 농촌 인구 감소, 도시 집중 심화

- 이민·이주로 노동력·사회 균형 유지 필요

개인이 실천할 수 있는 건강·가족계획 팁

- 균형 잡힌 영양 섭취

- 규칙적 운동·체중 관리

- 스트레스 관리·숙면

- BPA 등 환경독소·과음 피하기

- 조기 건강검진(정자 검사·주기 모니터링)

- 필요시 난임의학(IUI, IVF, ICSI, TESE 등) 활용

- 가족·재정 계획에 대해 솔직하게 소통

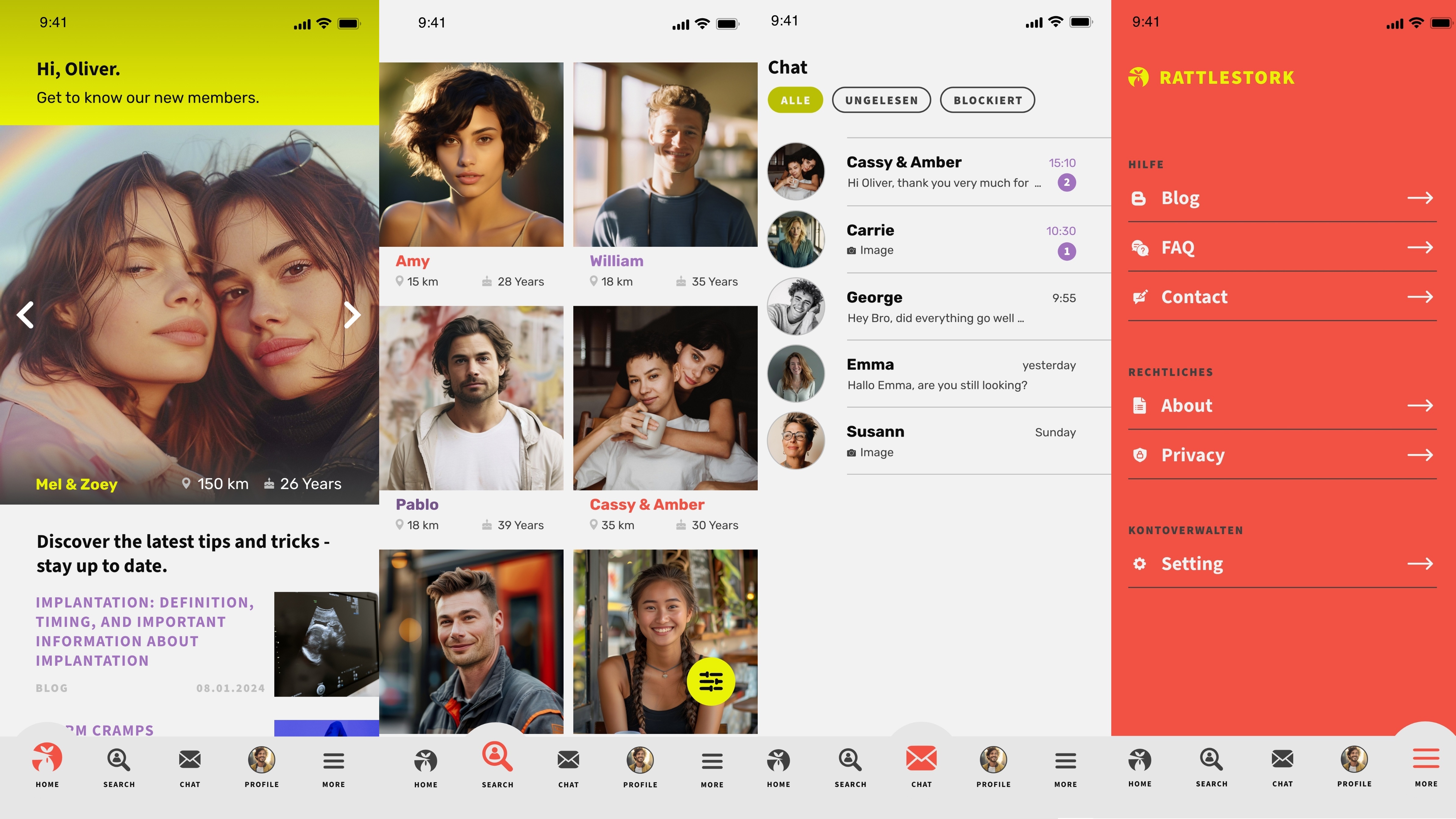

왜 RattleStork인가?

RattleStork는 저출산·난임·경제적 장벽·정보 부족 시대에 안전하고 자율적인 정자 기증·가정 내 인공수정 솔루션을 제공합니다.

결론

출산율 감소는 의료·사회·정책이 모두 연결된 문제입니다. 정자 감소 등 의학적 원인도 있지만, 핵심은 경제 안정·가족 친화 정책·신뢰할 수 있는 돌봄 환경입니다. 모두가 가족을 선택할 수 있는 사회가 되어야 합니다.