AIとビッグデータによるIVF革命

最新の胚スコアリングAIはタイムラプス動画・ラボデータ・患者情報を統合し、胚培養士の判断を補助します。日本のクリニックでもAI導入が進み、妊娠率や作業効率が向上しています。

- 高速胚ランキング: 最適な胚を数秒で選定

- 個別刺激プラン: 年齢・BMI・ホルモン値をAIが解析

- 品質管理: インキュベーター異常を即座に検知

非侵襲的遺伝子スクリーニング(niPGT-A)

培養液中の細胞フリーDNAを使った検査が普及し、胚への負担がありません。結果は24時間以内に判明し、単一胚移植や着床前診断にも活用されています。

- 胚に傷をつけない

- 単一胚移植・着床前診断に適応

- 従来法と高い一致率・低モザイク率

ゲノム編集と遺伝子治療の新展開

FDA承認のCRISPR治療(Casgevy)で遺伝性疾患治療が進み、FSH受容体異常などの胚前修復も研究されています。日本では倫理審査が厳格ですが、体細胞治療やミトコンドリア置換(「三親IVF」)も注目されています。

- 生殖細胞編集は厳格規制、体細胞治療は研究進行中

- ミトコンドリア置換は英国で臨床導入

- 倫理審査・独立レビューが国際標準

ロボティクスとラボ自動化

ピペットロボットや密閉型インキュベーター、センサーアレイでラボ運営が自動化。日本でも一部施設で導入が始まっています。

- 温度・pH・酸素濃度の安定管理

- 全工程のリアルタイム記録で監査・追跡が容易

- 汚染・人件費の削減

マイクロ流体精子選別技術

マイクロチップで高運動性精子を選別し、DNA断片化を最小化。日本でもICSI・IVF・自宅採取精子の質向上に活用されています。

- 従来法より精子への負担が少ない

- DNA断片化指数が高い場合に有効

- ICSI・IVF・自宅採取精子にも応用可能

子宮移植:無子宮症への新しい選択肢

世界初の生児誕生から10年、日本でも研究が進みつつありますが、リスクと費用が高いのが現状です。

- 適応:MRKH症候群、がん後の子宮摘出

- リスク:妊娠高血圧症、拒絶反応、早産

- 推奨分娩:37週以降の計画帝王切開

3Dプリント卵巣と組織工学

バイオインクで作製したゲル足場により、マウスで機能的な卵胞が形成。日本でも基礎研究が進行中です。

- 化学療法・放射線治療後の患者に新たな選択肢

- ホルモン自己調整+妊娠の可能性

- 課題:血管新生と長期機能維持

ウェアラブル・テレ医療・妊活アプリ

サイクルリング、Bluetooth LH検査、在宅精液検査などがスマホ連携。日本でも遠隔IVFパッケージが普及しつつあります。

- 医師とのリアルタイムデータ共有

- 地方在住でも移動負担・費用が軽減

- 治療継続率・満足度向上

人工配偶子(IVG)―新しい妊娠の可能性

iPS細胞から配偶子前駆体を作製する研究が進行中。臨床応用には安全性検証が必要ですが、無配偶子症患者への新たな希望となります。

- 自分の配偶子がない方への選択肢

- 倫理・規制面で議論が必要

- 長期的な子孫への影響は未解明

2030年の展望 ― 主要トレンド

今後5年で日本の妊活市場を左右する技術は以下の通りです。

- 多遺伝子スクリーニング: 糖尿病・心疾患など複雑疾患のリスク評価

- 自動化IVFラボ: ロボット+AIによる完全自動生産ライン

- Fertility-on-a-Chip: 自宅で精子・ホルモン検査が可能なミニラボ

- 人工配偶子: IVGで自分の卵子がない方も遺伝的母親になれる可能性

- デジタル妊活エコシステム: サイクルトラッカー・テレ医療・在宅人工授精キットの統合

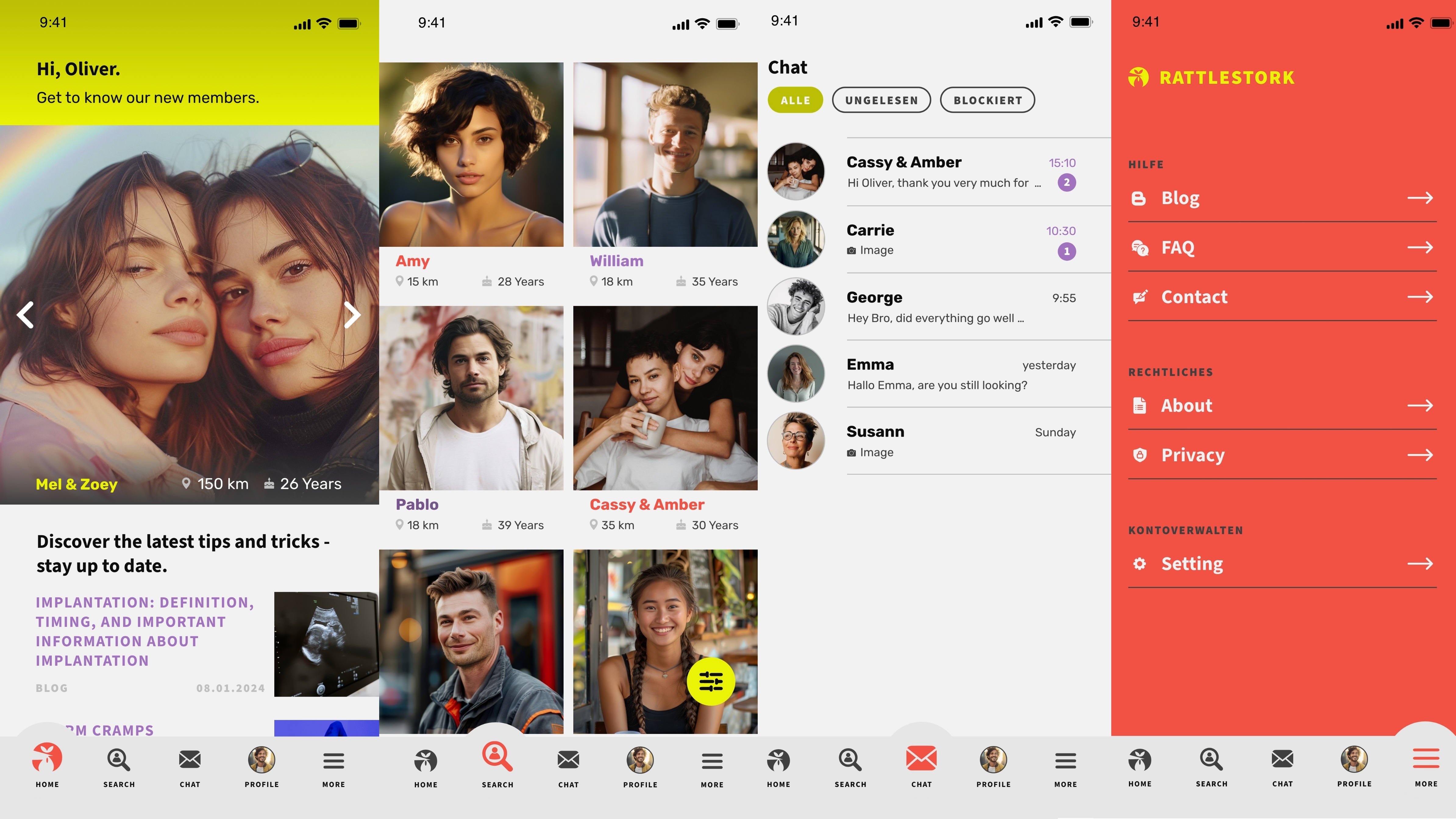

WHO生殖医療Q&Aによると、手頃で使いやすいサービスへの需要が高まっており、RattleStorkのようなアプリ型精子提供サービスが注目されています。

RattleStorkで精子提供 ― ハイテク不要の新しい選択肢

すべての家族がロボットやゲノム編集を必要とするわけではありません。RattleStorkなら、認証済みの精子提供者と自宅人工授精を安全・低コスト・プライバシー重視で計画できます。クリニックの待機時間も不要です。

まとめ

AI胚スコア、ロボットラボ、遺伝子治療は生殖医療の最先端ですが、アプリ型精子提供など低コスト・低負担のサービスも重要な柱です。今後はハイテクと使いやすさの融合が日本の妊活を支えます。