Was ist IVF?

Unter kontrollierter Stimulation reifen mehrere Follikel heran. Reife Eizellen werden punktiert, mit aufbereiteten Spermien inkubiert und weiter kultiviert. Ein geeigneter Embryo wird übertragen; weitere qualitativ gute Embryonen können kryokonserviert werden. Eine klare Patientenübersicht liefert das öffentliche Gesundheitsportal NHS.

Für wen ist IVF sinnvoll?

- Tubare Faktoren (verschlossene oder stark geschädigte Eileiter).

- Endometriose mit relevanter Fertilitätsbeeinträchtigung.

- Unerklärte Infertilität nach mehreren gut geplanten IUI-Zyklen.

- Ausgewählte männliche Faktoren, wenn konventionelle IVF ausreichend erscheint; bei ausgeprägten Störungen häufig ICSI.

- Fertilitätserhalt und Behandlungen mit Spenden nach lokalem Recht und ärztlicher Aufklärung.

Grundsatz: Die Methode folgt der Diagnose. Stufenweise vorgehen, unnötige Komplexität vermeiden, Entscheidungswege dokumentieren.

Evidenz & Erfolgsraten

Die Lebendgeburtschance pro Zyklus wird vor allem durch Alter und Eizellqualität, die Ursache der Infertilität, die Embryoqualität sowie die Transferstrategie bestimmt. Nationale Leitlinien empfehlen, Erfolgserwartungen altersabhängig und zentrumsbezogen zu besprechen; Zahlen unterscheiden sich zwischen Zentren und Jahrgängen. Ein nüchterner Überblick zu realistischen Erwartungen und zur Vermeidung unbelegter Extras findet sich bei NICE.

Ablauf Schritt für Schritt

- Vorbereitung: Anamnese, Befunde, Infektionsscreening; Besprechung von Alternativen, Chancen und Risiken.

- Stimulation & Monitoring: Individuelle Dosierung, Ultraschall- und Hormonverlauf; aktive OHSS-Prävention.

- Follikelpunktion: Gewinnung reifer Eizellen unter Ultraschallführung.

- Samengewinnung/-aufbereitung: Auswahl beweglicher Spermien; Partner- oder Spendersamen gemäß Standards.

- Befruchtung: Konventionelle IVF (Koinzubation) oder – bei klarer Indikation – ICSI.

- Embryokultur: Beurteilung der Entwicklung, ggf. Kultur bis zur Blastozyste.

- Embryotransfer: Übertragung eines geeigneten Embryos; Anzahl nach Leitlinie, Alter und Embryoqualität.

- Kryokonservierung: Einfrieren weiterer geeigneter Embryonen/Eizellen.

- Lutealphase & Test: Progesteron-Unterstützung; Schwangerschaftstest etwa 10–14 Tage nach Transfer.

Patientenfreundliche Schritt-für-Schritt-Informationen stellt auch ein öffentliches NHS-Zentrum bereit: Guy’s & St Thomas’.

Embryokultur & Transfer

Ziel ist eine gesunde Einlingsschwangerschaft bei möglichst geringem Risiko. Wo möglich, empfehlen Fachgesellschaften einen Einzel-Embryotransfer (SET), um Mehrlingsrisiken zu vermeiden. Hinweise zu Embryoanzahl und Transferzeitpunkt liefert die europäische Fachgesellschaft ESHRE: Leitlinie Embryotransfer.

Risiken & Sicherheit

- Stimulation: Ovarielles Überstimulationssyndrom (OHSS) – seltener dank moderner Protokolle, Trigger-Strategien und „freeze-all“, muss aber aktiv verhindert werden.

- Eingriffe: Seltene Blutungen/Infektionen nach Punktion; Beschwerden nach Transfer meist mild und vorübergehend.

- Mehrlingsschwangerschaft: Erhöhtes Risiko bei Transfer von mehr als einem Embryo; daher SET bevorzugen.

- Psychische Belastung: Zyklusbedingte Anspannung ist häufig; strukturierte Beratung und psychosoziale Unterstützung einplanen.

Öffentliche Informationsstellen wie HFEA und NHS empfehlen klare Abbruchkriterien bei OHSS-Risiko und eine zurückhaltende Embryoanzahl pro Transfer.

Labor-Add-ons: Was ist belegt?

Viele Zusatzangebote steigern die Lebendgeburtenrate für die meisten Patientinnen und Patienten nicht verlässlich. Die britische Aufsichtsbehörde bewertet Add-ons transparent und rät zur Zurückhaltung ohne klare Indikation: HFEA Add-ons.

Vergleich: ICI · IUI · IVF · ICSI

| Kriterium | ICI | IUI | IVF | ICSI |

|---|---|---|---|---|

| Prinzip | Platzierung der Probe nahe Zervix | Gewaschene Spermien in der Gebärmutter | Eizelle und viele Spermien im Labor | Ein Spermium wird in die Eizelle injiziert |

| Typische Indikation | Einstieg ohne schwere Faktoren | Unerklärte Infertilität, leichte männliche Faktoren, Donorsamen | Tubare Faktoren, Endometriose, erfolglose IUI | Ausgeprägter männlicher Faktor, Fertilisationsversagen |

| Erfolg pro Zyklus | Eher niedrig, timingabhängig | Moderat; alters-/diagnoseabhängig | Höher als IUI; altersabhängig | Ähnlich IVF; Vorteil v. a. bei männlichem Faktor |

| Komplexität | Niedrig | Niedrig–mittel | Mittel–hoch | Hoch (Mikromanipulation) |

| Hauptrisiken | Gering; Hygiene/Tests zentral | Mehrlingsrisiko bei Stimulation | OHSS, Eingriffsrisiken, Mehrlinge | Wie IVF + potenzielle Zellschädigung |

Konsequenz: ICSI gezielt bei klarer Indikation einsetzen; IUI als stufigen Einstieg nutzen; bei ausbleibendem Erfolg strukturiert zu IVF/ICSI wechseln.

Planung & gute Praxis

- Indikation, Alternativen und Zielbild transparent klären; Erwartungen altersabhängig besprechen.

- OHSS-Prävention: maßvolle Stimulation, passende Trigger-Strategie, bei Risiko „freeze-all“ erwägen.

- Einzel-Embryotransfer bevorzugen, um Mehrlingsrisiken zu minimieren.

- Add-ons kritisch prüfen und nur bei plausibler Indikation einsetzen; auf nachvollziehbare Evidenz achten.

- Wechselkriterien definieren: Anzahl Zyklen, Anpassungen, ggf. Verfahren wechseln oder pausieren.

Für Leitlinien und Patienteninformationen eignen sich u. a. NHS, NICE und ESHRE. Eine kleine Zahl geprüfter Quellen im Text genügt.

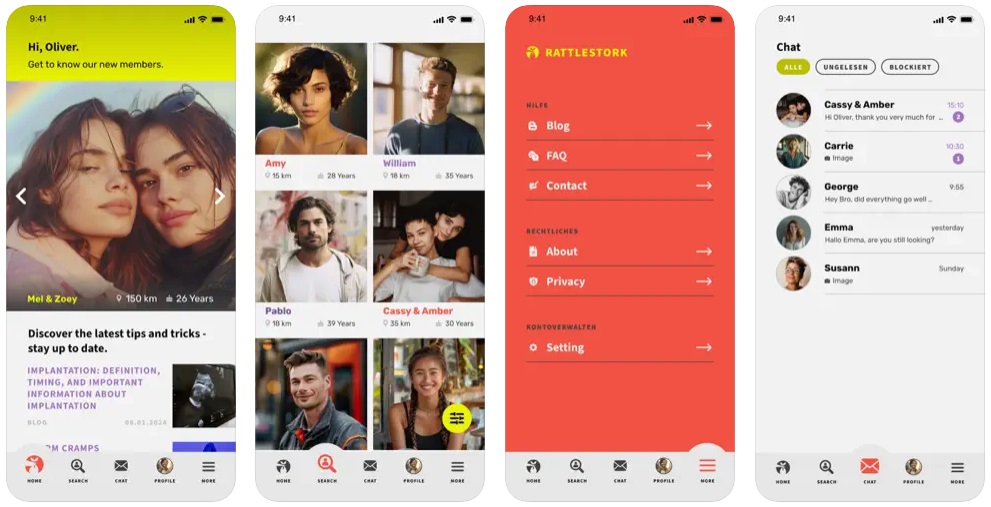

RattleStork – Entscheidungen rund um IVF gut vorbereitet

RattleStork ist keine Klinik und ersetzt keine ärztliche Beratung. Die Plattform unterstützt bei der persönlichen Organisation: verifizierte Profile und sicherer Austausch, private Notizen zu Terminen, Medikamenten und Fragen an das Behandlungsteam sowie einfache Checklisten für Gespräche und Entscheidungsfindung. So bleiben Informationen gebündelt – vom Erstgespräch bis zum Embryotransfer.

Fazit

IVF ist ein wirkungsvolles, gut standardisiertes Verfahren. Die wichtigsten Treiber des Erfolgs sind Alter, Ursache, Embryoqualität und eine vorsichtige Transferstrategie. Sicherheit entsteht durch moderne Stimulationsprotokolle, klare OHSS-Prävention, Einzel-Embryotransfer und einen kritischen Umgang mit Add-ons. Wer informiert entscheidet und die Behandlung strukturiert plant, verbessert die Chancen – bei möglichst geringem Risiko.