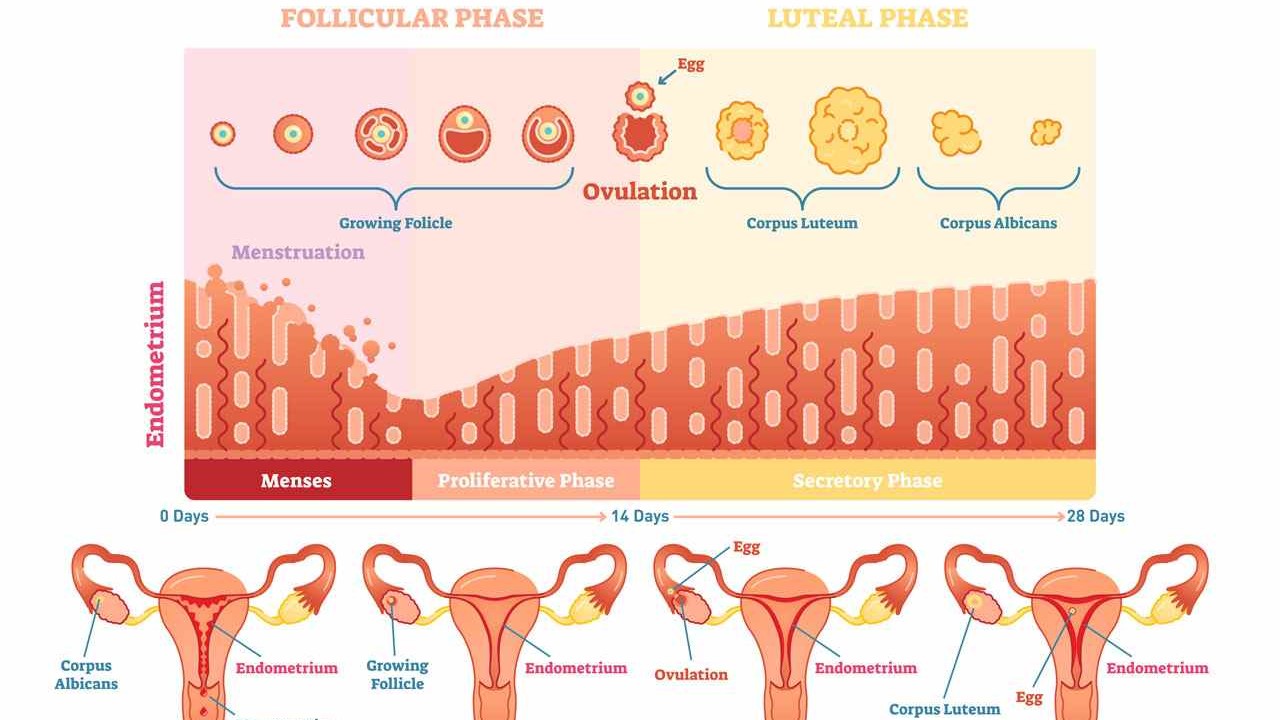

理解週期階段與荷爾蒙變化

- 月經期(第1–5天): 子宮內膜剝落;雌激素與黃體素(孕酮)濃度低。

- 濾泡期(第1天至排卵): FSH 促使濾泡成熟;雌激素上升,重建子宮內膜。

- 排卵(常見於第12–16天): 成熟卵子釋放,約有12–24小時可受精。

- 黃體期(約14天): 黃體分泌黃體素穩定內膜;若未受精,荷爾蒙下降,進入新週期。

什麼是排卵?

排卵時,成熟卵子自卵巢釋放,並在輸卵管等待受精。平均發生於下一次月經前10–16天——並非人人都在同一個週期日。可參考對病人友善的 NHS 資訊。

數據與證據

- 卵子: 排卵後約12–24小時具受精能力(NHS)。

- 精子: 在女性生殖道內可存活5–7天,因此受孕窗從排卵前就已開始(NHS)。

- 受孕窗: 總計約6天;最高機率通常在排卵前兩天及排卵當日(經典資料:NEJM Wilcox)。

- 實務建議: 每兩到三天一次性生活,即可可靠涵蓋受孕窗,無需「卡點」安排(NICE CG156)。

計算受孕期

若週期規律,排卵通常位於下次月經前10–16天。請以身體觀察或檢測加以驗證——波動相當常見。

- Knaus–Ogino 經驗法(僅供參考): 最早受孕日=最短週期−18;最晚受孕日=最長週期−11。只作大致範圍,勿單獨依賴。

- 現實校正: 就算28天週期,也非人人在第14天排卵。請以「時間區間」而非「固定日期」思考(見 Wilcox)。

方法比較:如何找準你的受孕窗

最穩健的是簡潔的組合:用日曆/App 作為時間框架,以子宮頸黏液預測高受孕力,再以基礎體溫(BBT)確認;必要時加用排卵試紙。這樣既實用又可靠。

排卵試紙:重點與正確使用

- 從你估計的最早排卵日前4–5天開始測試。

- 使用當天的第二次晨尿(濃度較穩定;勿用隔夜蓄尿)。

- 每日固定時間測試,嚴格依說明書操作。

- 出現陽性後:當天與隔天安排同房。

若結果反覆不明確,可抽血檢測血清黃體素(孕酮)以確認是否已排卵(NICE)。

典型症狀

- 子宮頸黏液清亮、可拉絲

- 輕度、單側下腹悶痛(中期痛;非人人都有)

- 翌日基礎體溫輕度上升(BBT)

許多人感覺不到明顯訊號,因此建議依賴「觀察+檢測」的組合,而非僅憑感覺。

實用建議

- 不必緊繃:每兩到三天同房一次,已足以涵蓋受孕窗(NICE)。

- 建立例行:每日固定時段評估黏液;起床立即量測 BBT。

- 生活型態:不吸菸、少酒精、充足睡眠與均衡飲食——這些建議具良好證據基礎(NICE)。

比較表:哪種方法用在何種目的?

| 方法 | 用途 | 優點 | 限制 |

|---|---|---|---|

| 子宮頸黏液 | 預測高受孕力階段 | 自然、即時 | 判讀需練習 |

| 基礎體溫 | 排卵後的確認 | 低成本、客觀 | 非預測性;需每日量測 |

| 排卵試紙(OPK) | 短期規劃(12–36小時) | 明確的行動窗口 | 有成本;測試時機關鍵 |

| 日曆/App | 時間框架與追蹤 | 一目了然 | 週期波動時僅為估算 |

關於排卵的迷思與事實

- 「排卵一定在第14天。」——個體差異很大,即便28天週期亦然(NEJM Wilcox)。

- 「不痛就沒排卵。」——許多人在無明顯症狀時仍正常排卵(NHS)。

- 「BBT 能預測排卵。」——BBT 主要用於事後確認;預測更適合依賴黏液/OPK(NICE)。

- 「每天同房會大幅提高機率。」——每2–3天一次已足夠且更減壓(NICE)。

- 「App 能精準算到那一天。」——多為估算;結合身體訊號或 OPK 更可靠。

- 「陰性=未排卵。」——可能錯過測試窗口;血清黃體素(孕酮)可協助確認(NICE)。

- 「只有排卵當天才易孕。」——精子可存活最長7天;受孕期更早開始(NHS)。

- 「週期不規則=不孕。」——波動常見;關鍵在於是否有排卵。若有疑慮應就醫評估。

週期不規則:何時就醫?

若週期大幅波動、月經延遲或缺如,或雖然追蹤仍難以確認是否排卵,建議進行醫療評估。常見相關因素包括甲狀腺功能異常、多囊性卵巢症候群(PCOS)、極端體重與顯著壓力。是否排卵可透過血清黃體素(孕酮)檢測確認(NICE CG156)。背景資料可參閱 WHO 不孕不育資料頁。

結論

卵子可受精僅12–24小時,而精子可存活5–7天。關鍵在排卵前的幾天與排卵當日。將週期 App、子宮頸黏液觀察、BBT 事後確認與(必要時)排卵試紙結合,是穩健可行的路徑。若久未受孕或週期不規則,請及早依指引接受評估。