代理出産とは

代理出産は、ある人(代理出産者)が他者のために妊娠・出産し、出生後に子を意図した親(依頼者)へ託す取り決めです。モデルにより代理出産者と子どもに遺伝的つながりがある場合とない場合があります。医学・法・倫理が交差する高度にセンシティブな領域のため、当事者双方に独立した医療・心理・法的カウンセリングが不可欠です。

モデル:伝統型と胚移植型

伝統型(従来型)代理出産:代理出産者自身の卵子を用いるため、遺伝的な母でもあります。法的・感情的な複雑性が高く、多くの国・地域で制限または禁止されています。

胚移植型(妊娠代行・gestational):依頼者またはドナーの配偶子で作成した胚を代理出産者の子宮へ移植します。代理出産者は遺伝的に無関係です。国際的には、規制が整う地域でこちらが一般的です。

日本の法的状況

日本には代理出産を直接規定する包括的な法律はありませんが、日本産科婦人科学会(JSOG)の会告(2003)により会員医師が代理出産に関与することは職業倫理上禁止され、臨床として提供されていません。加えて、最高裁判所(2007年)は「子を産んだ女性が母」との民法上の原則を確認し、米国での代理出産に基づく母子関係の日本での認定を否定しました(戸籍上の扱い・認定は極めて限定的)。関連資料:ヒューライツ大阪:最高裁2007年判決の要旨、日本学術会議(2008)報告、ロイター報道。

このため、国内医療機関で代理出産を実施する道は実質的にありません。海外での実施を検討する場合でも、日本での親子関係の認定・国籍・戸籍手続は困難を伴い得ます。各国制度の概観はEUの市民向け解説 Your Europe が参考になります(推奨ではなく中立情報)。

海外出産:必要書類と帰国

海外での代理出産をめぐる出生・帰国では、事前に以下を確認してください:現地法と裁判所命令(pre-/post-birth order)、出生証明の記載方針、子の渡航書類・国籍、そして日本での親子関係の扱い・記録。確固たる法的根拠がないと、旅券・帰国・記載に大きな遅延が生じ得ます。実務の流れを中立的に整理した参考資料(英語):GOV.UK:Surrogacy overseas。

医療的側面とリスク

代理出産は多くが体外受精(IVF)に依拠します。一般に議論されるリスクは、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)などのホルモン副作用、多胎妊娠に伴う早産・妊娠高血圧症候群リスクの上昇、分娩合併症、そして当事者全員の心理社会的負担です。独立した医療・心理カウンセリングと、慎重な胚移植方針が推奨されます。患者向け情報:HFEA(英国):Surrogacy、不妊の基礎データ:WHOファクトシート(2024)。

国別の費用目安

総費用は、国・モデル(利他的=実費精算/商業的=報酬可)、IVF回数、裁判手続、保険、滞在・渡航費などで大きく変わります。国際的な経験則では、中位の5桁〜6桁のUSD/EURが語られます。以下は参考目安であり、推奨ではありません。

| 国・地域 | 法的状況(要約) | 支払い枠組み | 概算総額レンジ* |

|---|---|---|---|

| 日本 | 医療提供は実質不可(学会禁止、最高裁の母性原則) | — | — |

| 英国 | 利他的モデル;出生後にParental Order | 領収に基づく実費償還 | 中位5桁 |

| カナダ | 利他的(連邦法で報酬禁止) | 証憑付き費用償還 | 中位5桁 |

| 米国 | 州により多様;商業的容認が多数 | 報酬+仲介・法務・医療費 | 高位5桁〜6桁 |

| ギリシャ | 裁判所許可;規制あり | 報酬許容 | 高位5桁 |

| ジョージア | 規制が変動 | 報酬の可能性 | 中位5桁 |

| ウクライナ | 歴史的に商業型;現状は流動的 | 報酬が通例 | 高位4桁〜中位5桁 |

| メキシコ | 州ごとに異なる | 一部で報酬可 | 幅広い |

| 南アフリカ | 出生前の裁判所承認が必要 | 利他的;実費償還 | 中位5桁 |

| オーストラリア/NZ | 州により異なる(商業型は禁止) | 実費償還 | 低位〜中位5桁 |

| フランス/スペイン/イタリア/ポルトガル | 禁止;海外事例の承認は複雑 | — | — |

| オランダ/ベルギー/デンマーク | 厳格な制限 | (許容される範囲で)実費償還 | 低位〜中位5桁 |

| ポーランド/チェコ | グレーゾーン・運用不統一 | 事案依存 | 幅広い |

| イスラエル | 規制あり;委員会承認 | 報酬/費用 | 高位5桁 |

*参考値。所在地、治療回数、保険、法的手続、滞在期間で変動。制度概観:Your Europe。患者向け情報:HFEA。

海外モデルと最近の傾向

大枠では、禁止・利他的(実費のみ)・商業的(報酬可)の3モデルがあります。どの国でも重要なのは、透明な契約と監督、確認された臨床基準、明確な親子関係・国籍付与のルート、子どもの渡航書類の事前準備です。実務フローの参考(英語):The Surrogacy Pathway(GOV.UK)。日本の原則や学術的整理は日本学術会議(2008)が概説しています。

家族形成の代替策

- 特別養子縁組・里親:公的に整備された制度で、子どもの利益と支援体制が明確です。

- 精子提供:日本国内の医療・法制度の枠内で、代理出産よりも一般に手続の透明性・記録性が確保しやすい選択肢です。国際的な基礎情報はWHOが参考になります。

- その他の生殖補助医療:IUI/IVF/ICSIなど。必ず独立した医療・法的助言を得て、文書化・合意形成を徹底してください。

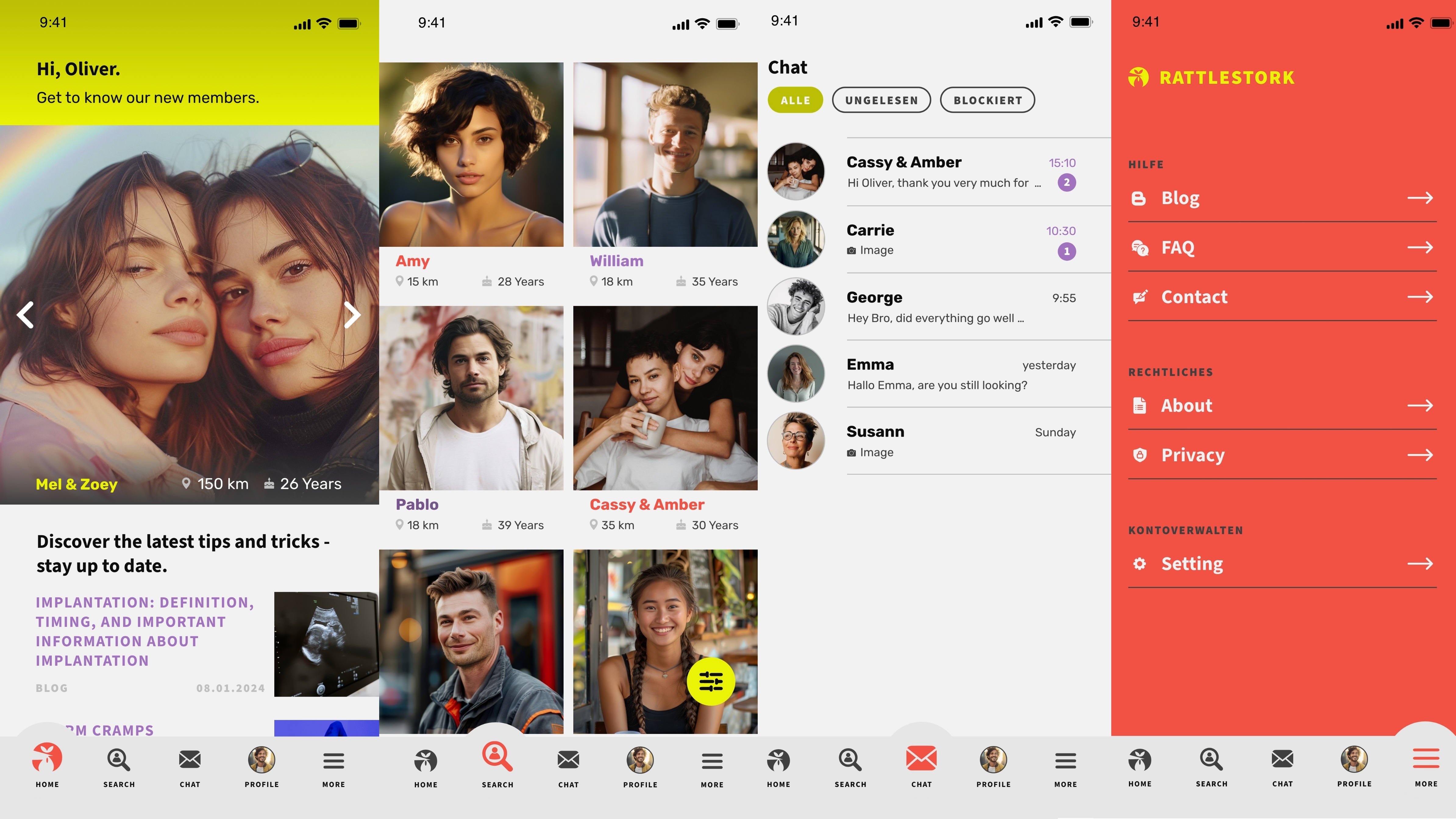

重要なお知らせとRattleStorkの代替案

RattleStorkは代理出産を提供せず、代理出産の仲介・実施・組織化を目的としたプラットフォームでもありません。その種のサービスからは明確に距離を置いています。

代替策として、日本における精子提供の安全で情報に基づく開始を支援します。審査済みプロファイル、実践的ガイド、信頼できる相談窓口への案内によって、医療的安全性・記録性・子どもの権利を中心に据えます。

結論

日本では、医療としての代理出産は学会倫理と判例上の原則により実質不可です。海外制度は多様で変動的であり、親子関係の認定・国籍・帰国手続などに大きな不確実性が伴います。リスクの低い代替策(精子提供、特別養子縁組、里親等)を検討し、初期段階から独立した医療・法的助言を受けてください。