なぜ多段階スクリーニングが不可欠か

多くの病原体にはウィンドウ期間があります。感染直後は抗体検査で検出されないことがあり、PCR/NATで先に検出できる場合があります。そのため、信頼できるプログラムは問診、血清学的検査、PCR/NATを組み合わせ、再検査の後に時間差で承認(多くは90〜180日)を行います。これにより残存リスクが大幅に低下します。この考え方はESHREや公衆衛生当局(例:厚生労働省)の推奨に沿ったものです。

精液中で検出され得るウイルス

- HIV — 抗原/抗体複合検査とPCR/NAT。最終的な提供は再採血後に承認されます。

- B型・C型肝炎 — HBsAg、Anti-HBc、Anti-HCVおよびHCV-NAT。慢性感染は確実に除外する必要があります。

- CMV — IgG/IgMおよび必要に応じてPCR。妊娠時に重要です。

- HTLV‑I/II — まれですが、多くのプログラムで検査されます。

- HSV‑1/2 — 病歴で評価し、疑いがあればPCRを行います。

- HPV — 高リスク型のPCR;陽性サンプルは破棄されます。

- ジカ、デング、ウエストナイル — 渡航歴の確認、必要ならRT‑PCR、流行地域滞在後は提供停止(デファー)となります。

- SARS‑CoV‑2 — 現在は主に病歴と症状確認。施設によって対応が異なります。

細菌と寄生虫(精子提供の文脈)

- Chlamydia trachomatis — しばしば無症状;NAAT(尿または拭い液)で検出。

- Neisseria gonorrhoeae — NAATまたは培養と耐性検査。

- Treponema pallidum(梅毒) — TPPA/TPHAおよび活動性マーカー(例:VDRL/RPR)。

- Trichomonas vaginalis — NAAT;精子機能を低下させることがあります。

- ウレアプラズマ/マイコプラズマ — 検出時は適切に治療。

- 尿路病原菌(例:E. coli、腸球菌) — 疑い時に培養、問題のある株は除外。

遺伝的リスク:現在の標準

- 嚢胞性線維症(CFTR)

- 脊髄性筋萎縮症(SMN1)

- ヘモグロビン異常症(鎌状赤血球症、サラセミア)

- 脆弱X症(FMR1) — 家族歴に応じて

- 重度の乏精子症/無精子症におけるY染色体微小欠失

- 集団特異的パネル(例:ゴーシェ病、テイ=サックス病)

拡張検査は家族歴や出自に基づいて行われます。ESHREは適応範囲を透明に定めることを推奨しています。

リスクマトリックス:病原体、検査、ウィンドウ期間、承認

| 病原体 | 主な検査 | ウィンドウ期間 | 一般的な承認 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| HIV | 抗原/抗体複合 + PCR/NAT | 日〜数週間 | 再検査後(90〜180日) | NATは不確実性を短縮 |

| HBV/HCV | HBsAg、Anti‑HBc、Anti‑HCV、HCV‑NAT | 数週間 | 再検査後 | B型肝炎の予防接種歴を確認 |

| 梅毒 | TPPA/TPHA + 活動性マーカー | 2〜6週間 | 血清学が完全に陰性の場合のみ | 治療 → 治癒まで提供停止 |

| クラミジア/淋菌 | NAAT(尿/拭い液) | 数日 | 陰性の場合 | 陽性 → 治療、確認検査 |

| CMV | IgG/IgM ± PCR | 数週間 | 施設により異なる | 妊娠時の重要性 |

| ジカ/ウエストナイル | RT‑PCR + 渡航歴 | 数週間 | 渡航や感染後は提供停止 | 流行地域に注意 |

具体的な期間は施設や国内規定により異なります。指針としてはESHRE、厚生労働省や国際的なガイドラインが参考になります。

スクリーニングの流れ

- 問診とリスク評価 — 質問票、渡航歴・性歴の確認。

- ラボ検査 — 抗体/抗原検査とPCR/NATの組合せ。

- 遺伝学的パネル — 指針と病歴に従って実施。

- 隔離(検体保管) — 冷凍保存し、再検査後に承認。

- 最終承認 — 全ての結果が陰性の場合のみ。

個人間提供:安全に行うには

- 双方の最新の書面による検査結果(HIV、HBV/HCV、梅毒、クラミジア/淋菌;状況に応じてCMV、トリコモナス)。

- 検査後のウィンドウ期間中は第三者との無防備な性行為を避ける。

- 使い捨ての滅菌容器のみを使用し、清潔な受け台、手洗いを行う;検体の混合は行わない。

- 日付、時刻、検査結果の記録;合意事項は書面で残す。

- 発熱、発疹、異常な分泌物などの症状がある場合は提供を延期し、医療機関で確認を受ける。

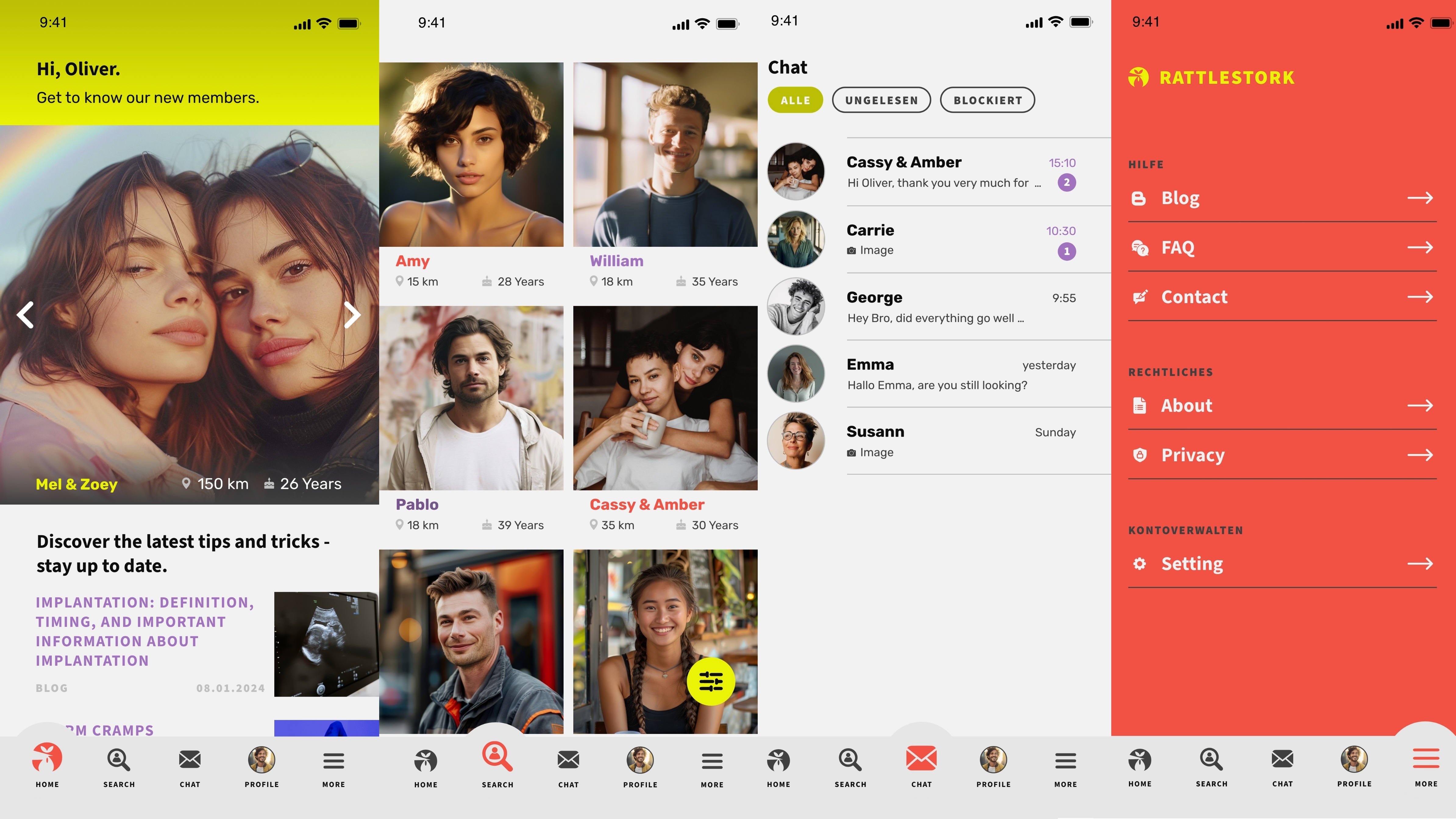

RattleStorkを使った精子提供:組織化され、記録され、安全性に配慮

RattleStorkは個人間での精子提供を責任を持って計画するのを支援します。検査結果を安全に共有し、再検査のリマインダー、使い捨て資材のチェックリスト、個別の同意書の記録ができます。実践チェックリストは準備、清潔な採取、引き渡しまで案内します。これにより安全基準を損なうことなく、提供が計画的で透明になります。

法規と基準(日本/国際)

日本では、採取、検査、提供に関する規定は厚生労働省の指針や関連法規に従います。指針としては厚生労働省や国際的なガイドライン(例:ESHRE)が参考になります。多くのバンクはさらに一人当たりの子供数を制限し、登録制度を運用しています。

結論

信頼できる精子バンクは問診、血清学的検査、PCR/NAT、検体の隔離および再検査を組み合わせています。それにより感染や遺伝的リスクは非常にまれになります。個人間提供でも同じ原則が重要です:最新の検査、ウィンドウ期間の遵守、衛生管理、記録、明確な合意。RattleStorkはそのプロセスを構造化して支援します—安全で責任ある精子提供のために。