De plus en plus de couples en France se tournent vers le don d’ovocytes lorsqu’une grossesse naturelle n’est pas possible. En France, cette pratique est autorisée depuis la loi de bioéthique de 2021 et encadrée très strictement par le Code de la santé publique et l’Agence de la biomédecine. Ce guide regroupe toutes les informations essentielles : du protocole médical aux coûts, en passant par les taux de réussite et la réglementation en vigueur.

Comment se déroule un don d’ovocytes ?

Après une stimulation ovarienne réalisée sous surveillance médicale, plusieurs ovocytes mûrs sont prélevés chez la donneuse. En laboratoire, ces ovocytes sont fécondés via une fécondation in vitro (FIV) ou une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les embryons obtenus sont ensuite transférés dans l’utérus de la receveuse. Sur le plan génétique, l’enfant est issu de la donneuse, mais légalement en France, la mère est la femme qui porte et donne naissance à l’enfant.

Pourquoi le don d’ovocytes est‐il autorisé en France ?

En France, le don d’ovocytes est encadré par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, intégrée au Code de la santé publique. L’Agence de la biomédecine veille à ce que les centres de procréation médicalement assistée (PMA) respectent des critères stricts : la donneuse doit être âgée de 18 à 37 ans, en bonne santé physique et mentale, non fumeuse ou consommatrice modérée, et sans antécédents familiaux de maladies génétiques. Le don est anonyme : la recevante ne connaît pas l’identité de la donneuse, et l’enfant pourra obtenir des informations non nominatives sur la donneuse à ses 18 ans, mais ne pourra pas connaître son identité. La donneuse peut percevoir un dédommagement forfaitaire pour les frais médicaux et de déplacement, plafonné à 1 600 €.

Don d’embryons – autorisé et encadré

Le don d’embryons (embryons surnuméraires issus de cycles de FIV) est également autorisé en France. Les couples ayant des embryons vitrifiés peuvent les céder à d’autres couples, sous réserve d’un accord écrit et d’un consentement mutuel. Le don s’effectue dans des centres agréés, qui réalisent un bilan médical et psychologique des donneurs et receveurs. Bien que moins fréquent que le don d’ovocytes, le don d’embryons est une option légale et encadrée pour les couples disposant d’embryons en surnombre.

Filiation : qui est la mère ?

Selon l’article 311-20 du Code civil, en France, la mère est la femme qui accouche. Même si l’embryon provient d’un don d’ovocytes, la receveuse est automatiquement reconnue comme mère légale de l’enfant sur l’acte de naissance. Aucun recours à un dispositif d’adoption n’est nécessaire. En cas de traitement à l’étranger, il peut être nécessaire de faire reconnaître l’acte de naissance par une procédure de « transcription » à l’état civil français, mais la filiation maternelle est toujours fondée sur l’accouchement.

Gestation pour autrui – interdite

La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France par l’article 16-7 du Code civil. Tout contrat de GPA n’a aucune valeur juridique. Les couples français qui ont recours à une GPA à l’étranger doivent ensuite entamer une procédure judiciaire de reconnaissance de la parentalité (jugement supplétif de reconnaissance). Ce processus peut être long et coûteux, car les tribunaux français examinent au cas par cas la validité des actes étrangers.

Risques médicaux du don d’ovocytes

Chez la donneuse : Les effets secondaires courants de la stimulation ovarienne incluent des nausées, des maux de tête et un léger inconfort abdominal. Un syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) sévère survient dans environ 1 % des cycles Braat et al. 2014. La ponction ovarienne reste une intervention mineure mais comporte un risque minime de saignement ou d’infection. Chez la receveuse : Selon une étude suédoise, les grossesses issues de don d’ovocytes présentent un risque de pré-éclampsie deux fois plus élevé qu’avec ses propres ovocytes Magnusson et al. 2021. Néanmoins, dans les centres français agréés par l’Agence de la biomédecine, une surveillance rapprochée (échographies et analyses sanguines régulières) permet de prévenir la majorité des complications graves.

Taux de réussite actuels

Le dernier rapport de l’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) indique pour 2019 un taux de grossesse clinique de 50,5 % par transfert d’embryon frais après don d’ovocytes ESHRE 2023. En France, selon les données de l’Agence de la biomédecine, les centres de référence tels que l’IVI Paris ou le CECOS de l’hôpital Cochin rapportent des taux de succès supérieurs à 60 % par transfert lorsqu’ils utilisent le diagnostic génétique préimplantatoire (PGT-A) Embriogyn 2024. Les facteurs déterminants sont l’âge et la santé de la donneuse, la qualité de l’embryon et l’expérience de l’équipe de l’embryologie.

Comparatif international – coûts et conditions en 2025

En France, un premier cycle de don d’ovocytes (hors médicaments) coûte environ 6 000 à 9 000 €. Certains couples prévoient un budget global de 7 000 à 10 000 € en incluant déplacements et hébergements, notamment lorsque la donneuse habite dans une autre région. Beaucoup se tournent vers l’étranger pour réduire les coûts ou briser les listes d’attente. Voici une liste de 13 destinations :

- Espagne – 7 000–11 000 €, don anonyme, taux de réussite jusqu’à 60 %

- République tchèque – 6 000–9 000 €, don anonyme, listes d’attente courtes

- Grèce – 6 500–10 000 €, nouvelle loi de traçabilité depuis 2023

- Portugal – 6 500–9 500 €, pas d’anonymat ; l’enfant peut obtenir les données du donneur à 18 ans

- Bulgarie – 5 500–8 500 €, don anonyme, maximum cinq enfants par donneuse

- Ukraine – 5 000–8 000 €, législation libérale, risque politique

- États-Unis – 15 000–25 000 $, don ouvert, tests génétiques approfondis

- Canada – 10 000–14 000 $, système altruiste, pas de rétribution pour la donneuse

- Israël – 9 000–12 000 $, don anonyme, exigences médicales strictes

- Japon – 8 000–12 000 $, don anonyme, lois sur la confidentialité limitées

- Hongrie – 6 500–9 500 $, seuls dons intrafamiliaux, pas d’anonymat

- Géorgie – 5 000–8 000 $, législation libérale, délais d’attente courts

- France – 6 000–9 000 €, don anonyme obligatoire ; l’enfant peut accéder aux données du donneur à 18 ans

En plus des frais de la clinique, il faut prévoir les médicaments, les voyages et l’hébergement. Pour un traitement à l’étranger, nombreux sont les couples français qui budgétisent entre 8 000 € et 12 000 € par cycle, selon la destination et la durée du séjour.

Perspectives : des réformes à venir ?

En 2025, aucune modification majeure de la loi de bioéthique n’est prévue. L’Agence de la biomédecine met à jour ses recommandations, mais le cadre légal reste stable. Les cliniques et les patients sont invités à consulter régulièrement le site de l’Agence pour toute information complémentaire ou nouvelle directive.

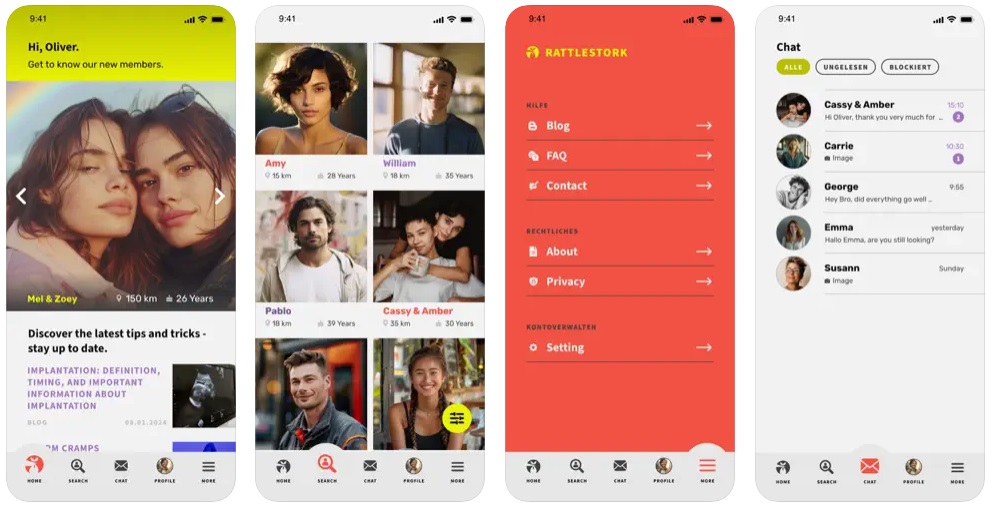

Don de spermatozoïdes – alternative rapide et légale

Si l’infertilité est d’origine masculine, le don de spermatozoïdes est parfaitement légal en France et bien plus simple à organiser que de recourir à une insémination à l’étranger. RattleStork met en relation des parents désireux d’un enfant avec des donneurs certifiés, offrant messagerie sécurisée, suivi des cycles et contrats légaux standardisés – le tout via une application intuitive.

Conclusion

Le don d’ovocytes en France est légal et encadré, avec des taux de réussite très corrects dans les cliniques de référence. Les coûts varient selon les établissements et les techniques employées, et certains couples se tournent vers l’international pour réduire les délais ou les frais. Ceux qui envisagent cette option doivent choisir un centre agréé par l’Agence de la biomédecine, obtenir un conseil juridique spécialisé et préparer soigneusement leur budget. Une préparation rigoureuse est la clé pour maximiser les chances de succès.