En France, plus de dix mille personnes chaque année recourent au don de sperme pour réaliser leur rêve de fonder une famille. Les méthodes modernes de dépistage réduisent significativement les risques pour la santé, mais un risque résiduel subsiste toujours. Cet article explique quels virus, bactéries, parasites et troubles héréditaires peuvent être transmis — et comment un protocole de dépistage en plusieurs phases minimise ces risques.

Pourquoi le dépistage multi-phase est essentiel

Les agents pathogènes passent souvent par une période fenêtre : ils sont présents chez le donneur mais non détectables par des tests sérologiques seuls. C’est pourquoi l’Agence de la biomédecine et la Société française de biologie de la reproduction (SFBR) recommandent de combiner sérologie et PCR, et de maintenir les échantillons en quarantaine pendant plusieurs mois avant leur libération.

Virus détectables dans l’éjaculat

- VIH – dépistage ELISA et PCR, suivi d’une quarantaine de l’échantillon.

- Hépatites B et C – tests d’anticorps et d’antigènes pour prévenir les lésions hépatiques.

- Herpès simplex 1 et 2 – PCR ; risque faible chez les donneurs asymptomatiques.

- Cytomégalovirus (CMV) – dosage IgG/IgM ; critique pour les receveurs immunodéprimés.

- Virus Zika – RT-PCR et sérologie après séjours en zone endémique.

- HTLV I/II – rare, mais associé à certaines leucémies.

- Papillomavirus humain (HPV) – PCR pour les types à haut risque (prévention du cancer du col de l’utérus).

- Virus du Nil Occidental et Dengue – surveillance renforcée pour les donneurs de régions tropicales.

- SARS-CoV-2 – inclus dans certains panels lors des pics épidémiques.

Bactéries et parasites dans le sperme

- Chlamydia trachomatis – souvent asymptomatique ; peut nuire à la fertilité.

- Neisseria gonorrhoeae – dépistage par NAAT ou culture.

- Treponema pallidum (syphilis) – TPPA et VDRL obligatoires.

- Flore uro-génitale (E. coli, entérocoques) – source potentielle d’inflammation.

- Trichomonas vaginalis – peut réduire la qualité du sperme.

- Micoplasmes/Uréaplasmes – souvent silencieux, mais inflammatoires.

Risques génétiques

- Fibrose kystique – analyse du gène CFTR

- Maladie de Tay-Sachs – dépistage des mutations HEXA

- Atrophie musculaire spinale – test du gène SMN1

- Anémies falciformes et thalassémies – panels d’hémoglobinopathies

- Syndrome X fragile – analyse des répétitions du gène FMR1

- Microdélétions du chromosome Y – causes d’oligospermie sévère

- Maladie de Gaucher – plus fréquente chez les donneurs d’ascendance ashkénaze

- Panels spécifiques de population – ex. anémie de Fanconi, maladie de Wilson

Quelles maladies peuvent être écartées ?

Grâce aux tests sérologiques, à la PCR, aux panels génétiques et à une quarantaine de plusieurs mois, les laboratoires peuvent pratiquement exclure tous les virus, bactéries, parasites et troubles héréditaires pertinents, réduisant le risque résiduel à un niveau exceptionnellement bas.

Processus de dépistage

- Entretien médical – questionnaire détaillé et conseils personnalisés.

- Analyses en laboratoire – dosages sérologiques, antigéniques et PCR.

- Panel génétique – dépistage des affections héréditaires courantes.

- Quarantaine – conservation des échantillons ≥ 3 mois.

- Re-test – confirmation de l’absence de nouvelles infections avant libération.

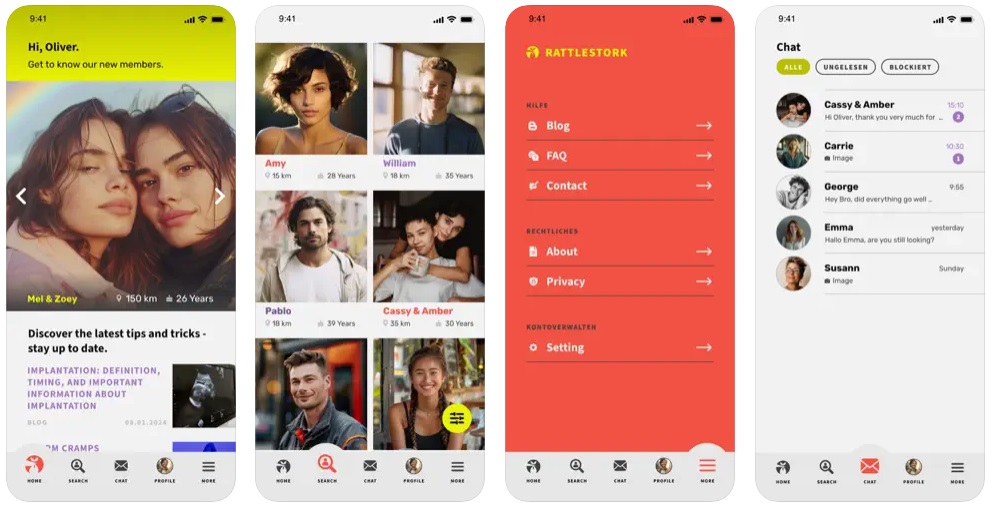

Don privé vs banque de sperme

Les banques de sperme agréées par l’ANSM et l’Agence de la biomédecine garantissent une sécurité maximale grâce à des protocoles rigoureux et un registre des donneurs. Le don privé offre une approche plus personnalisée et peut être moins coûteux, mais nécessite des accords de test et des contrats légaux spécifiques.

Conclusion

Le don de sperme ouvre la voie à la parentalité pour de nombreuses personnes. Un protocole de dépistage complet, recommandé par l’Agence de la biomédecine et la SFBR, est essentiel pour éliminer quasiment tout risque de transmission d’infections ou de troubles génétiques. Faites confiance aux cliniques agréées et offrez à votre future famille le départ le plus sûr possible.