Ère pionnière 1784–1909 : expériences canines, dispositifs à plume & le scandale Pancoast

En 1784, l’Italien Lazzaro Spallanzani a démontré chez le chien que la fécondation peut se produire sans rapport sexuel. En 1790, on prêta à John Hunter à Londres le fait d’avoir réalisé une insémination humaine avec le sperme de sa partenaire — prétendument à l’aide d’un dispositif à plume dans la chambre.

Le premier cas documenté de donateur est le cas Pancoast (1884) à Philadelphie : un médecin recruta un étudiant en médecine « en bonne santé », le paya 5 dollars plus un steak et insémina la patiente en secret. L’histoire apparut en 1909 dans un rapport anonyme — un vrai thriller médical.

- Absence de consentement de la femme : l’intervention était présentée comme un traitement de routine.

- Sélection selon « apparence et santé » : critères éthiquement contestables.

- L’enfant est né en bonne santé ; la mère n’a jamais été informée du don.

1910–1940 : pratiques clandestines & premiers protocoles cliniques

Entre 1910 et 1940, l’insémination de donateur était déjà pratiquée dans certaines cliniques — le plus souvent discrètement et rarement publiée. Les médecins consignaients ces interventions comme « thérapie contre la stérilité » et les données des donneurs restaient sous clé dans des dossiers scellés. Seuls quelques articles de revues parvenaient à paraître, souvent sans nommer le donneur.

- 1914 : le Dr Addison Davis Hard (États‑Unis) rapporte des cas d’« insémination artificielle », encore sans terminologie précise.

- Années 1930 (Royaume‑Uni) : premiers protocoles structurés, sans débat public notable.

- Union soviétique : Ilya Ivanov a même tenté des croisements homme‑chimpanzé — un échec spectaculaire.

La congélation, un tournant : glycérol & cryoconservation dès 1949

En 1949, des chercheurs découvrirent l’effet protecteur du glycérol, permettant aux spermatozoïdes de survivre à la congélation sans cristalliser. En 1953–54, Raymond Bunge et Jerome K. Sherman en Iowa annoncèrent la première naissance après décongélation — naissait la banque de sperme moderne.

- Stockage à –196 °C dans l’azote liquide.

- Australia signala en 2020 un bébé issu d’un sperme congelé depuis plus de 40 ans — record de long terme.

- Les « pailles » d’aujourd’hui proviennent d’un ingénieur de la NASA qui congelait des échantillons de carburant.

Années 1960–1970 : premières banques formelles & structures cliniques

Dans les années 1960, des hôpitaux universitaires aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et en Scandinavie créèrent de petits dépôts de sperme. En Allemagne, les cliniques universitaires (ex. Kiel) maintenaient des réserves internes pour leurs propres patients. Publiquement, le sujet restait sensible, souvent sous l’étiquette « traitement de stérilité ».

- 1964 : premiers rapports de protocoles de laboratoire standardisés pour la préparation du sperme avant IUI.

- 1969 : description de la « Sperm Bank of New York » dans un article américain — fiches manuscrites incluses.

- 1973 : le Danemark commence à organiser les dons hors des projets cliniques — socle des exportations futures.

Boom commercial : catalogues, « Genius Bank » & dépistages du VIH (années 1970–2000)

Dans les années 1970, le don de sperme devient un véritable business : la California Cryobank (1977) expédie des échantillons sur glace sèche à travers tout le pays, et Cryos International (Danemark) exporte mondialement. En 1980, le millionnaire Robert Graham fonde le célèbre Repository for Germinal Choice, surnommé la « banque de sperme des prix Nobel ».

- Les catalogues mentionnaient couleur des yeux, loisirs et diplômes — plus tard filtres « sosie de célébrité ».

- Crise du VIH (années 1980) : quarantaine de six mois + double test devient norme internationale.

- Limites familiales (p. ex., 10 familles par donneur au Royaume‑Uni) pour éviter regroupements non détectés de demi‑frères et sœurs.

Années 2000 à aujourd’hui : tests ADN, scandales & demi‑frères mondiaux

Les kits ADN à domicile ont fait de l’anonymat une illusion. Trois affaires ont fait grand bruit :

- Donald Cline (USA) : un médecin a utilisé son propre sperme — plus de 90 enfants, révélés par correspondances ADN.

- Jan Karbaat (Pays‑Bas) : au moins 79 descendants conçus avec son propre sperme.

- « Donor 150 » (Royaume‑Uni) : plus de 150 enfants d’un seul étudiant — avant application stricte des limites.

Parallèlement, demi‑frères et demi‑sœurs se connectent mondialement : sur forums et applications, des dizaines à des centaines de personnes issues d’un même donneur partagent photos, témoignages et informations médicales — phénomène des 15 dernières années.

Curiosités et records dans le monde du don de sperme

- Durée de stockage la plus longue : plus de 40 ans de sperme congelé — et pourtant un bébé sain est né.

- Voyage le plus long : échantillons expédiés du Danemark à l’Australie — l’acheminement mondial est devenu courant.

- « Steak & 5 $ » : contrepartie donnée à l’étudiant du cas Pancoast — steak inclus.

- Mythe du Genius Bank : la « banque Nobel » vantait des donateurs lauréats — la majorité étaient d’excellents étudiants, non des lauréats.

- Connexion NASA : tubes de congélation spatiaux ont inspiré la logistique en laboratoire actuelle.

Avenir du don de sperme : IVG, matching intelligent & records cryogéniques

- Gametogenèse in vitro (IVG) : création de sperme à partir de cellules de peau ou de sang — encore en recherche.

- Matching intelligent : algorithmes comparent marqueurs génétiques, groupes sanguins et risques en secondes.

- Logistique 2.0 : « dry shippers » et emballages sous vide maintiennent les échantillons stables jusqu’à 48 heures sans azote liquide.

- Super cryo : films ultrafins ou vitrification en micro‑gouttes accélèrent la décongélation et améliorent la motilité.

- Kits d’analyse à domicile : tests de sperme via smartphone et micro‑puces de motilité à domicile.

- Registres blockchain : bases de données décentralisées et inviolables pour suivre usage et origine de chaque échantillon.

- Polygenic Scoring Light : scores de risque pour pathologies génétiques courantes — pragmatique plutôt que fantasmes de « bébé sur mesure ».

En somme : la technologie rend le don de sperme plus rapide, précis et global, de la production cellulaire en laboratoire à une documentation transparente.

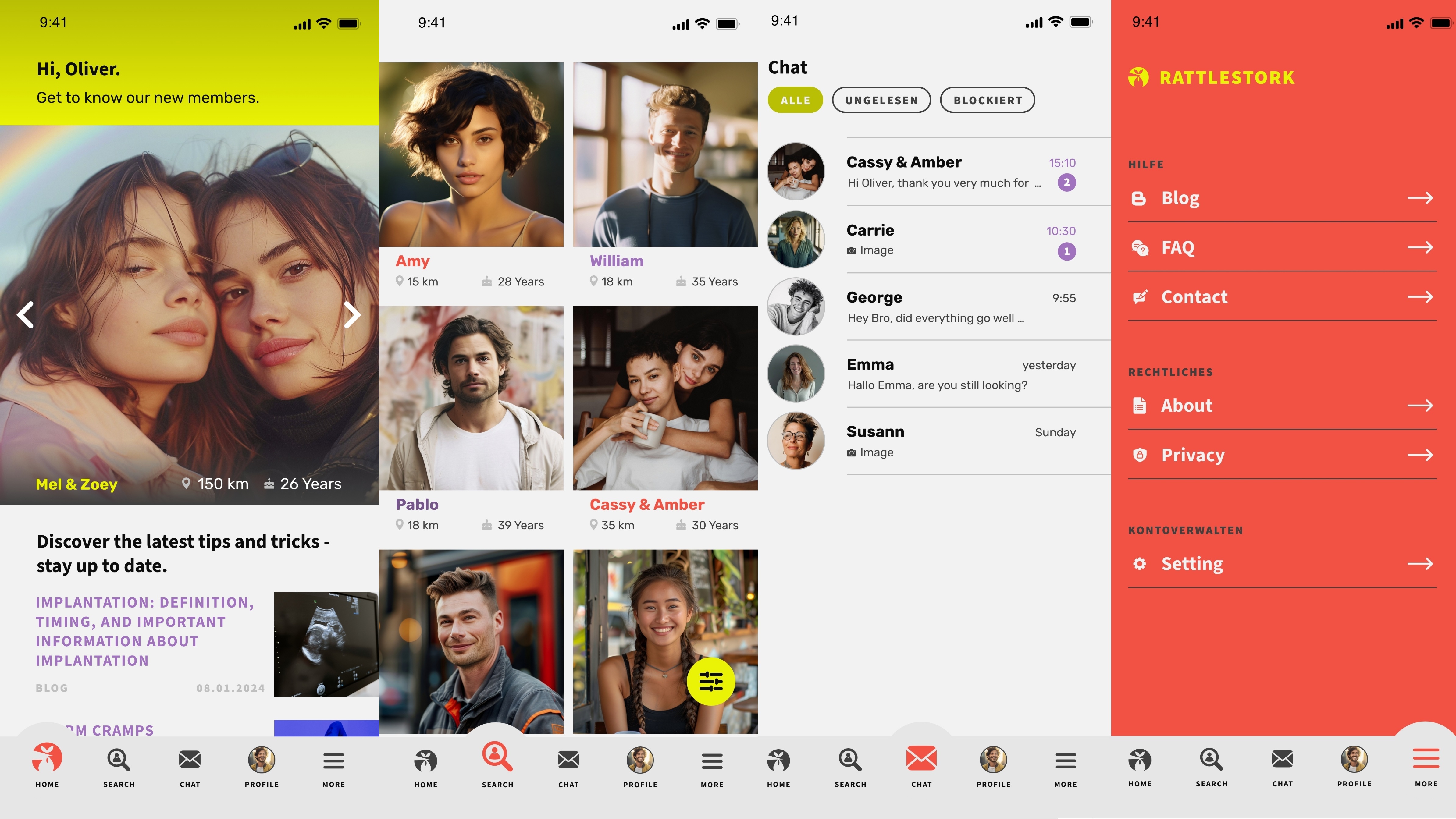

RattleStork – communauté, matching & orientation juridique

RattleStork réunit futurs parents et donneurs, offrant filtres et outils de matching, modèles de contrats et espaces d’échange. Les utilisateurs choisissent les examens médicaux qu’ils souhaitent consulter — RattleStork fournit la plateforme claire pour le faire.

Conclusion

Des expériences de Spallanzani sur les chiens aux avancées du glycérol, des banques de sperme de milliardaires aux enquêtes ADN, l’histoire du don de sperme est riche et surprenante. Aujourd’hui, plus d’informations, d’outils et de contacts sont à votre disposition qu’avant jamais. Telle est la donation moderne : connaissance, choix et liberté de tracer votre propre chemin.