Qu’est-ce que la FIV?

Sous stimulation contrôlée, plusieurs follicules arrivent à maturité. Les ovocytes matures sont ponctionnés, incubés avec du sperme préparé et la culture se poursuit. Un embryon approprié est transféré; d’autres embryons de bonne qualité peuvent être cryoconservés. Un aperçu clair destiné aux patients est proposé par le portail public de santé NHS.

Pour qui la FIV est-elle indiquée?

- Facteurs tubaires (trompes obstruées ou sévèrement endommagées).

- Endométriose avec impact significatif sur la fertilité.

- Infertilité inexpliquée après plusieurs cycles d’IUI bien planifiés.

- Certains facteurs masculins lorsque la FIV conventionnelle semble suffisante; en présence d’atteintes marquées, l’ICSI est souvent privilégiée.

- Préservation de la fertilité et traitements avec dons selon la loi locale et après un counseling médical.

Principe : la méthode suit le diagnostic. Procéder par étapes, éviter la complexité inutile et documenter les parcours décisionnels.

Données probantes et taux de réussite

La probabilité de naissance vivante par cycle est principalement déterminée par l’âge et la qualité ovocytaire, la cause de l’infertilité, la qualité embryonnaire et la stratégie de transfert. Les lignes directrices nationales recommandent de discuter des attentes selon l’âge et selon le centre; les chiffres varient d’un centre et d’une cohorte à l’autre. Une synthèse sobre des attentes réalistes et des façons d’éviter les « extras » non prouvés est fournie par NICE.

Déroulement étape par étape

- Préparation : Anamnèse, bilans, dépistage des infections; discussion des alternatives, des chances et des risques.

- Stimulation et suivi : Posologie individualisée, suivi échographique et hormonal; prévention active de l’OHSS.

- Ponction folliculaire : Prélèvement des ovocytes matures sous guidage échographique.

- Prélèvement/préparation du sperme : Sélection de spermatozoïdes mobiles; sperme du partenaire ou de donneur selon les normes.

- Fécondation : FIV conventionnelle (co-incubation) ou — en cas d’indication claire — ICSI.

- Culture embryonnaire : Évaluation du développement, avec possibilité de culture jusqu’au stade blastocyste.

- Transfert embryonnaire : Transfert d’un embryon approprié; nombre selon les lignes directrices, l’âge et la qualité embryonnaire.

- Cryoconservation : Congélation d’embryons/ovocytes supplémentaires appropriés.

- Phase lutéale et test : Soutien par progestérone; test de grossesse environ 10 à 14 jours après le transfert.

Des informations pas à pas, adaptées aux patients, sont aussi proposées par un centre du NHS : Guy’s & St Thomas’.

Culture embryonnaire et transfert

L’objectif est une grossesse singleton en santé avec le risque le plus faible possible. Lorsque c’est possible, les sociétés savantes recommandent le transfert d’un seul embryon (SET) afin d’éviter les grossesses multiples. Des indications sur le nombre d’embryons et le moment du transfert sont fournies par la société européenne ESHRE : Guide sur le transfert embryonnaire.

Risques et sécurité

- Stimulation : Syndrome d’hyperstimulation ovarienne (OHSS) — moins fréquent grâce aux protocoles modernes, aux stratégies de déclenchement et à l’approche « freeze-all », mais exigeant une prévention active.

- Interventions : Rares saignements/infections après la ponction; l’inconfort post-transfert est habituellement léger et transitoire.

- Grossesse multiple : Risque accru si plus d’un embryon est transféré; le SET est donc privilégié.

- Charge psychologique : Le stress lié aux cycles est fréquent; prévoir un accompagnement structuré et un soutien psychosocial.

Des organismes publics comme la HFEA et le NHS recommandent des critères d’arrêt clairs en cas de risque d’OHSS et un nombre conservateur d’embryons par transfert.

Ajouts en laboratoire : que dit la preuve?

Plusieurs options « d’ajout » n’augmentent pas de façon fiable les taux de naissances vivantes pour la majorité des patients. L’organisme de réglementation du Royaume-Uni les évalue de manière transparente et recommande la prudence en l’absence d’indication claire : HFEA Add-ons.

Comparaison : ICI · IUI · FIV · ICSI

| Critère | ICI | IUI | FIV | ICSI |

|---|---|---|---|---|

| Principe | Dépôt de l’échantillon près du col de l’utérus | Spermatozoïdes lavés dans la cavité utérine | Ovocyte et nombreux spermatozoïdes en laboratoire | Injection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte |

| Indication typique | Option d’entrée en l’absence de facteurs sévères | Infertilité inexpliquée, facteur masculin léger, sperme de donneur | Facteurs tubaires, endométriose, échecs d’IUI | Facteur masculin marqué, échec de fécondation |

| Succès par cycle | Plutôt faible, dépendant du moment | Modéré; dépend de l’âge/du diagnostic | Plus élevé qu’en IUI; dépend de l’âge | Comparable à la FIV; avantage surtout en présence d’un facteur masculin |

| Complexité | Faible | Faible à moyenne | Moyenne à élevée | Élevée (micromanipulation) |

| Principaux risques | Faibles; hygiène/tests essentiels | Risque de grossesse multiple avec stimulation | OHSS, risques procéduraux, multiples | Comme la FIV + risque potentiel de lésion cellulaire |

Conséquence : utiliser l’ICSI de façon ciblée lorsqu’une indication claire est présente; recourir à l’IUI comme étape graduelle; en cas d’absence de succès, passer de manière structurée à la FIV/ICSI.

Planification et bonnes pratiques

- Clarifier de façon transparente l’indication, les alternatives et l’objectif; discuter des attentes en fonction de l’âge.

- Prévention de l’OHSS : stimulation mesurée, stratégie de déclenchement appropriée; envisager l’approche « freeze-all » en cas de risque.

- Privilégier le transfert d’un seul embryon pour réduire le risque de grossesse multiple.

- Évaluer de manière critique les ajouts et ne les utiliser qu’en présence d’une indication plausible; s’appuyer sur des données probantes transparentes.

- Définir des critères de changement : nombre de cycles, ajustements, et, au besoin, changement de méthode ou pause.

Pour les lignes directrices et l’information destinée aux patients, le NHS, le NICE et l’ESHRE sont des sources appropriées. Un petit nombre de références vérifiées dans le texte suffit.

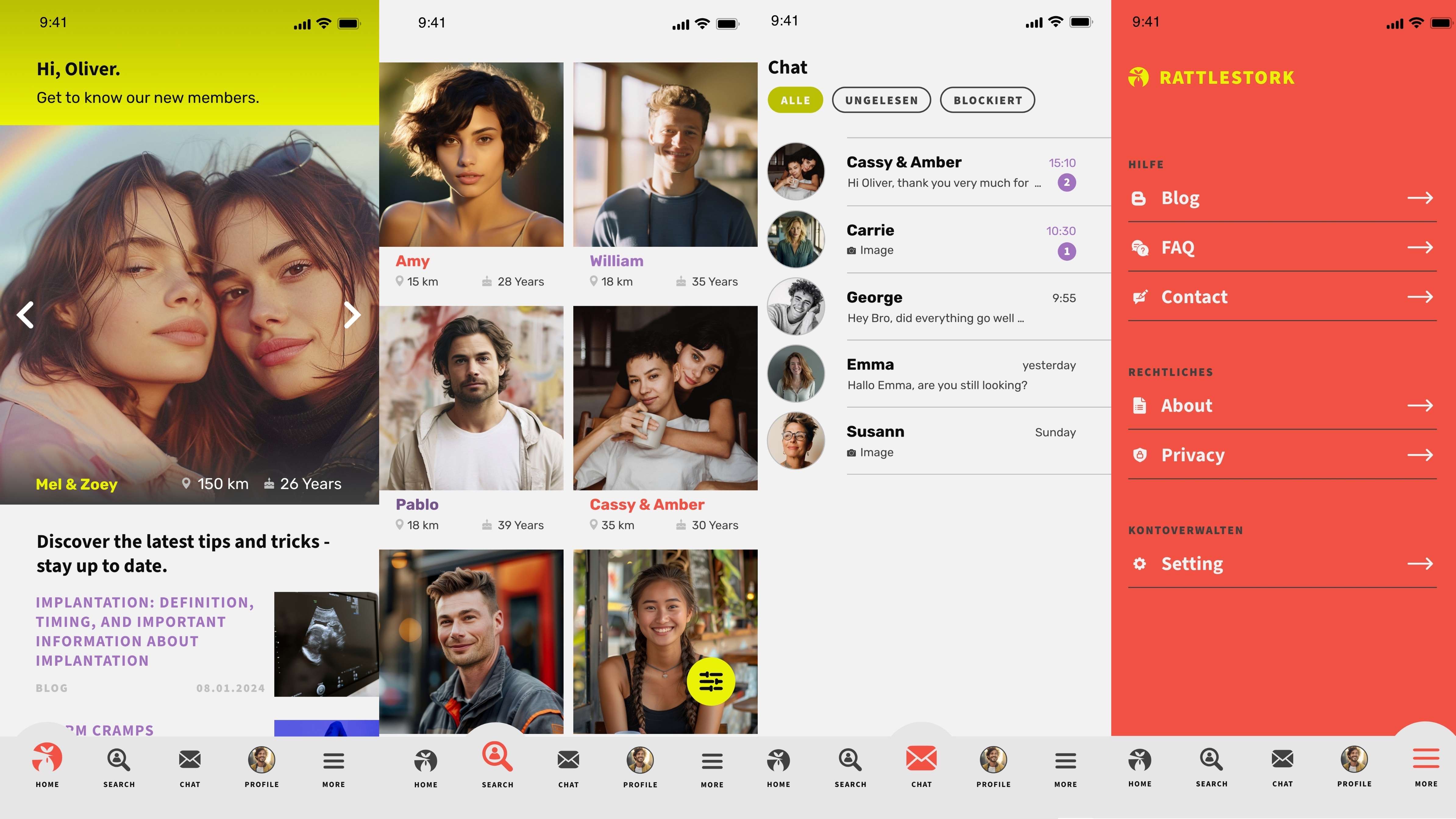

RattleStork — des décisions liées à la FIV mieux préparées

RattleStork n’est pas une clinique et ne remplace pas un avis médical. La plateforme soutient l’organisation personnelle : profils vérifiés et messagerie sécurisée, notes privées sur les rendez-vous, la médication et les questions à l’équipe de soins, ainsi que de simples listes de vérification pour les échanges et la prise de décision. L’information demeure regroupée — de la première consultation jusqu’au transfert embryonnaire.

Conclusion

La FIV est une procédure efficace et bien standardisée. Les principaux moteurs de réussite sont l’âge, la cause, la qualité embryonnaire et une stratégie de transfert prudente. La sécurité repose sur des protocoles modernes de stimulation, une prévention claire de l’OHSS, le transfert d’un seul embryon et une approche critique des ajouts. Des décisions éclairées et une planification structurée améliorent les chances — avec le risque le plus faible possible.