Pourquoi un dépistage en plusieurs étapes est indispensable

Beaucoup d’agents infectieux présentent une période fenêtre : peu après une infection, un test sérologique ne détecte pas encore d’anticorps alors que la PCR/NAT peut être positive. C’est pourquoi les programmes sérieux combinent anamnèse, tests sérologiques, PCR/NAT et une libération différée après un nouveau test (souvent 90–180 jours). Ainsi, le risque résiduel diminue sensiblement. Cette logique suit les recommandations cadres d’ESHRE et des autorités de santé publique comme l’ASPC.

Virus pouvant être détectés dans l’éjaculat

- VIH – test combiné antigène/anticorps plus PCR/NAT; libération seulement après une seconde prise de sang.

- Hépatite B et C – HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV et HCV‑NAT; il faut exclure de façon sûre les infections chroniques.

- CMV – IgG/IgM et PCR si nécessaire; pertinent pendant la grossesse.

- HTLV I/II – rare, inclus dans de nombreux programmes.

- HSV‑1/2 – anamnèse clinique; PCR en cas de suspicion.

- HPV – PCR pour les génotypes à haut risque; les échantillons positifs sont éliminés.

- Zika, dengue, virus du Nil occidental – anamnèse de voyage, RT‑PCR si nécessaire et report après séjours en zones d’endémie.

- SARS‑CoV‑2 – aujourd’hui surtout anamnèse et contrôle des symptômes; l’obligation dépend du programme.

Bactéries et parasites dans le contexte du don de sperme

- Chlamydia trachomatis – souvent asymptomatique; NAAT sur urine/cotton‑tige.

- Neisseria gonorrhoeae – NAAT ou culture avec test de sensibilité.

- Treponema pallidum (syphilis) – TPPA/TPHA et marqueurs d’activité (p. ex. VDRL/RPR).

- Trichomonas vaginalis – NAAT; peut diminuer la fonction spermatozoïdale.

- Ureaplasmes/Mycoplasmes – traitement ciblé en cas de détection.

- Germes uropathogènes (p. ex. E. coli, entérocoques) – culture en cas de suspicion; les souches problématiques sont exclues.

Risques génétiques : ce qui est standard aujourd’hui

- Mucoviscidose (CFTR)

- Atrophie musculaire spinale (SMN1)

- Hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémies)

- Fragile X (FMR1) selon les antécédents

- Microdélétions du chromosome Y en cas d’oligo/azoospermie sévère

- Panneaux spécifiques à la population (p. ex. maladie de Gaucher, Tay‑Sachs)

Les tests étendus s’adaptent aux antécédents familiaux et à l’origine. ESHRE recommande de définir clairement les domaines d’indication.

Matrice de risques : agent pathogène, test, période fenêtre, libération

| Agent pathogène | Test primaire | Période fenêtre | Libération typique | Remarque |

|---|---|---|---|---|

| HIV | Test Ag/Ac combiné + PCR/NAT | Jours à quelques semaines | Après retest (90–180 jours) | Le NAT réduit l’incertitude |

| HBV/HCV | HBsAg, Anti‑HBc, Anti‑HCV, HCV‑NAT | Semaines | Après retest | Vérifier le statut vaccinal contre l’hépatite B |

| Syphilis | TPPA/TPHA + marqueurs d’activité | 2–6 semaines | Uniquement si sérologie entièrement négative | Traitement → report jusqu’à guérison |

| Chlamydia/Gonorrhée | NAAT (urine/cotton‑tige) | Jours | Si résultat négatif | Positif → traitement, test de contrôle |

| CMV | IgG/IgM ± PCR | Semaines | Selon la banque | Pertinent pendant la grossesse |

| Zika/Nil occidental | RT‑PCR + anamnèse de voyage | Semaines | Report après voyage/infection | Tenir compte des zones d’endémie |

Les délais concrets varient selon le laboratoire et les directives nationales. ESHRE, l’ASPC et les directives de l’UE sur les tissus apportent des repères.

Déroulement du dépistage

- Anamnèse et évaluation des risques – questionnaire, antécédents de voyage et sexuels.

- Tests de laboratoire – combinaison d’anticorps/antigène et PCR/NAT.

- Panneau génétique – conforme aux directives et aux antécédents.

- Quarantaine – congélation et libération différée après retest.

- Libération finale – uniquement en cas de résultats entièrement normaux.

Don privé de sperme : comment rester en sécurité

- Preuves de tests écrites et à jour des deux parties (VIH, HBV/HCV, syphilis, chlamydia/gonorrhée; selon le contexte CMV, Trichomonas).

- Pas de relations sexuelles non protégées avec des tiers pendant la période fenêtre suivant les tests.

- Utiliser uniquement des contenants jetables stériles, surface propre, se laver les mains; pas de mélange d’échantillons.

- Documenter la date, l’heure et les résultats des tests; consigner les accords par écrit.

- En cas de symptômes comme fièvre, éruption ou écoulement, reporter le don et consulter un professionnel de santé.

Pour des informations de base sur la prévention des ITS : l’ASPC et le CDC offrent des ressources destinées au grand public.

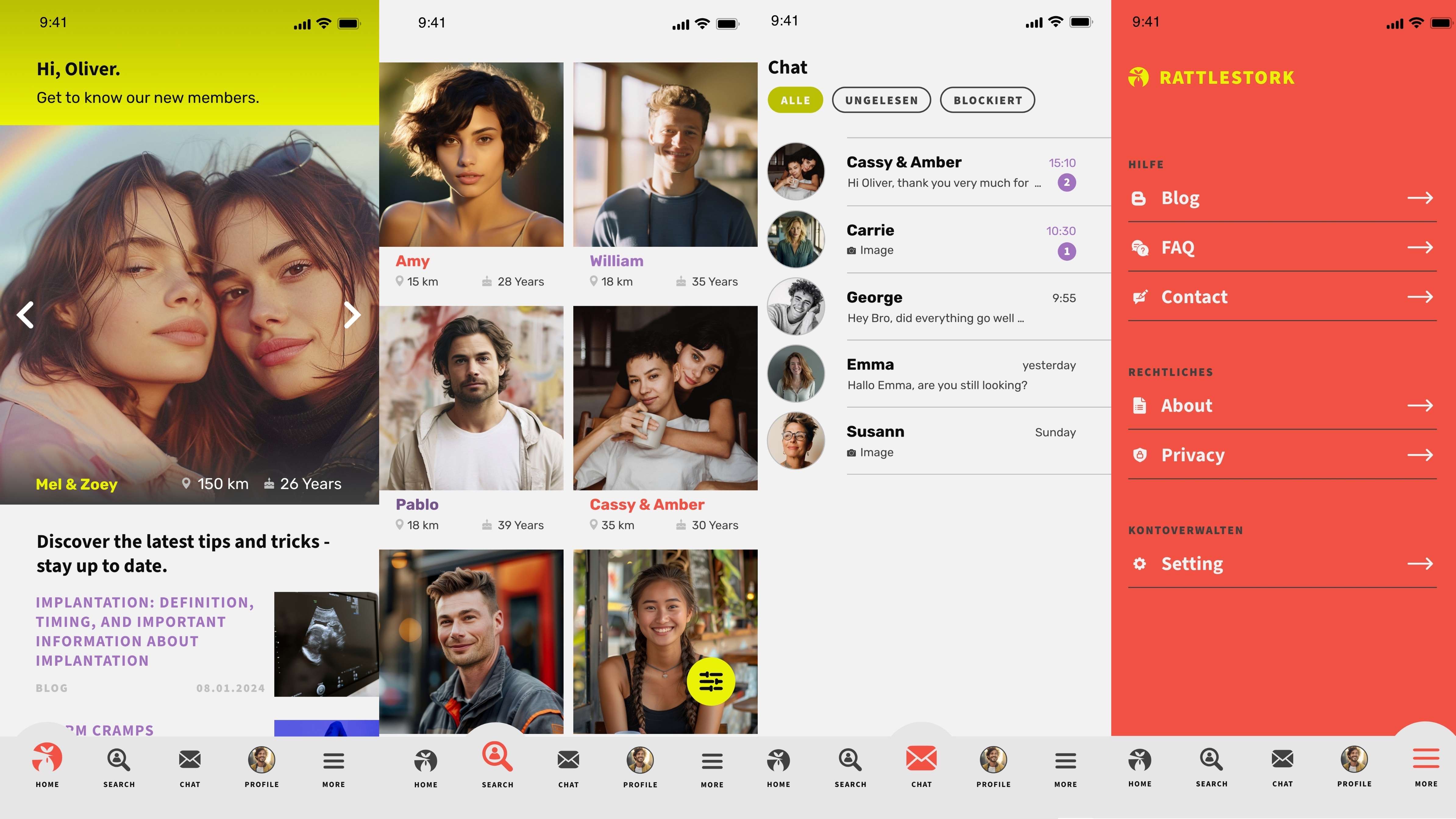

Don de sperme avec RattleStork : organisé, documenté et axé sur la sécurité

RattleStork vous aide à planifier un don privé de sperme de manière responsable. Vous pouvez échanger des preuves de tests en toute sécurité, programmer des rappels pour les retests, utiliser des listes de vérification pour le matériel jetable et documenter des consentements individuels. Notre liste de vérification pratique couvre la préparation, le prélèvement propre et la remise. Le don reste ainsi planifiable et transparent — sans sacrifier les normes de sécurité.

Droit et normes (Canada/Europe)

Au Canada, la collecte, l’analyse et la distribution de gamètes donneurs sont encadrées par des lois et des lignes directrices nationales ainsi que par des normes internationales. Des repères pratiques sont fournis par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour la prévention des infections, ESHRE pour les standards techniques, et les directives de l’UE pour les établissements traitant les tissus et les cellules. De nombreuses banques limitent en outre le nombre d’enfants par donneur et tiennent des registres.

Conclusion

Les banques de sperme sérieuses combinent anamnèse, tests sérologiques, PCR/NAT, quarantaine et retests. Cela rend les infections et les risques génétiques très rares. Pour les dons privés, les mêmes principes sont essentiels : tests à jour, respect des périodes fenêtre, hygiène, documentation et accords clairs. RattleStork offre un soutien structuré pour un don de sperme sûr et responsable.