Mythes sur la crise mondiale de fertilité

- Mythe : Les vaccins contre la COVID-19 réduisent la fertilité.

Réalité : Les revues systématiques et les études — y compris une méta-analyse de 29 publications (PMC) et des recherches dans JAMA et JAMA Network Open (paramètres spermatiques après vaccination à ARNm, résultats de FIV) — confirment que les vaccins n'ont aucun effet négatif sur la fertilité masculine ou féminine. - Mythe : La pandémie elle-même a entraîné durablement de faibles taux de natalité.

Réalité : Le baby-boom temporaire de 2021 était lié aux confinements. Depuis 2022, la poursuite de la baisse s’explique davantage par l’incertitude économique et le report de la planification familiale que par le virus lui-même. - Mythe : L’infertilité médicale est la principale cause de la baisse des naissances.

Réalité : Le Rapport sur l’état de la population mondiale 2025 de l’UNFPA indique que 39 % des personnes citent des barrières financières et sociales comme principal obstacle à la parentalité, contre seulement 12 % évoquant des problèmes de santé. - Mythe : Les toxines environnementales comme le BPA sont seules responsables de la baisse.

Réalité : Les perturbateurs endocriniens jouent un rôle, mais même dans les pays écologiquement avancés, les taux de natalité continuent de diminuer. Des facteurs plus larges — éducation, urbanisation et développement économique — ont un impact beaucoup plus important. - Mythe : Un niveau d’études élevé et des ambitions de carrière empêchent inévitablement d’avoir des enfants.

Réalité : L’éducation retarde souvent la planification familiale, mais renforce les ressources à long terme. Des pays comme la Suède et le Canada, où les femmes sont hautement éduquées, conservent malgré tout un taux de fertilité d’environ 1,6. - Mythe : Seuls les pays industrialisés sont concernés.

Réalité : Les projections indiquent qu’en 2100, plus de 95 % des pays seront en-dessous du taux de renouvellement des générations — en Europe, en Asie et en Afrique subsaharienne.

Taux de fertilité actuels : comparaison internationale

- Allemagne : 1,38 enfant par femme

- Inde : 2,00 enfants par femme

- Russie : 1,50 enfant par femme

- Corée du Sud : 0,72 enfant par femme

- Japon : 1,26 enfant par femme

- Italie : 1,24 enfant par femme

- Espagne : 1,23 enfant par femme

- Chine : 1,09 enfant par femme

- Thaïlande : 1,02 enfant par femme

- États-Unis : 1,60 enfant par femme

- Royaume-Uni : 1,59 enfant par femme

- Afrique : 3,80 enfants par femme

- Monde : 2,42 enfants par femme

Tendances historiques de la fertilité mondiale (1950–2025)

Au cours des soixante-dix dernières années, la moyenne mondiale du nombre d’enfants par femme a plus que diminué de moitié :

- 1950–1955 : 4,86 enfants par femme

- 1960–1965 : 4,70 enfants par femme

- 1975–1980 : 4,08 enfants par femme

- 2000–2005 : 2,73 enfants par femme

- 2015–2020 : 2,52 enfants par femme

- 2020–2025 (prévision) : 2,35 enfants par femme

Qu’est-ce qui alimente la baisse du taux de natalité ?

La baisse du taux de natalité résulte d’une combinaison complexe de facteurs sociaux, économiques, médicaux et environnementaux :

- Incertitude économique : Le coût de la vie élevé, la hausse des prix du logement et de la garde d’enfants, et la précarité de l’emploi poussent les couples à reporter ou renoncer à la parentalité.

- Planification familiale retardée : Les ambitions professionnelles, un niveau d’études élevé et les aspirations personnelles conduisent souvent à reporter la planification familiale, réduisant la fertilité à un âge avancé.

- Manque de structures d’accueil : Le déficit de places en crèches, l’absence de programmes scolaires à temps plein et les horaires de travail rigides compliquent l’équilibre entre carrière et vie familiale.

- Charge mentale et stress : Le fardeau émotionnel et organisationnel repose souvent sur les femmes, créant une pression qui décourage la parentalité.

- Crises globales : Pandémies, changement climatique, conflits et instabilité politique génèrent de l’incertitude et retardent la décision d’avoir des enfants.

- Urbanisation : Le manque d’espace, les loyers élevés et l’absence de logements adaptés aux familles dissuadent les futurs parents.

- Perturbateurs endocriniens : Les substances comme le BPA et les phtalates interfèrent avec les hormones et altèrent la qualité des spermatozoïdes et des ovocytes.

- Style de vie et alimentation : Une mauvaise alimentation, le manque d’activité, le tabagisme et l’alcoolisme affectent négativement la fertilité.

- Stress et manque de sommeil : Le stress chronique et un rythme de sommeil irrégulier augmentent le cortisol et perturbent les hormones reproductives.

- Âge parental : La fertilité féminine décline nettement après 35 ans et la fertilité masculine après 40 ans, augmentant les risques de fausses couches et de problèmes génétiques.

- Maladies infectieuses et chroniques : Les infections sexuellement transmissibles et certaines affections chroniques peuvent réduire temporairement ou définitivement la fertilité.

Pour relever ces défis démographiques, une approche globale est nécessaire : stabilité économique, accès à la garde d’enfants, politiques familiales favorables et éducation à la santé.

Vérification médicale : causes biologiques vs. freins structurels

Les problèmes médicaux contribuent, mais n’expliquent pas à eux seuls la baisse mondiale des naissances. Les faits vérifiés sont :

Faits biologiques :

- Selon l’OMS, environ 17,5 % des personnes en âge de procréer souffrent d’infertilité (absence de grossesse après 12 mois sans contraception).

- Une méta-analyse de 2022 dans Human Reproduction Update a révélé que la concentration de spermatozoïdes a chuté de plus de 50 % entre 1973 et 2018, avec une baisse annuelle pouvant atteindre 2,6 % depuis 2000.

- Les troubles hormonaux, comme le SOPK et l’endométriose, se multiplient et compliquent la conception naturelle.

- Des études régionales aux États-Unis et au Danemark montrent des paramètres spermatiques stables dans certaines populations, soulignant l’influence des modes de vie et de l’environnement local.

Freins structurels :

- Le rapport UNFPA 2025 révèle que 39 % évoquent des obstacles financiers — coûts du logement et de la garde d’enfants — comme principal frein à la parentalité, contre 12 % citant des raisons médicales.

- Le manque de places en crèches et des horaires de travail inflexibles compliquent l’équilibre travail-vie personnelle bien plus que les seuls aspects biologiques.

- L’éducation, l’urbanisation et les pressions économiques repoussent la parentalité à des âges plus avancés dans le monde entier.

Conclusion : Les facteurs médicaux, tels que la baisse de la concentration de spermatozoïdes et les troubles hormonaux, sont réels, mais la véritable crise de fertilité naît de leur combinaison avec des barrières sociales et économiques.

Conséquences démographiques de la baisse des naissances

L’impact des faibles taux de fertilité se répercute sur toute la société :

- Une population vieillissante met à rude épreuve les systèmes de retraite et de santé.

- La pénurie de main-d’œuvre touche les soins, l’artisanat et les secteurs technologiques.

- Les zones rurales se dépeuplent tandis que les centres urbains se densifient.

- L’immigration devient nécessaire pour maintenir la force de travail et soutenir la croissance économique.

Actions personnelles à envisager

- Adoptez une alimentation équilibrée riche en nutriments favorisant la fertilité.

- Faites de l’exercice régulièrement et maintenez un poids santé.

- Réduisez le stress et privilégiez un sommeil réparateur et régulier.

- Évitez les substances toxiques telles que le BPA et limitez la consommation d’alcool.

- Pratiquez des bilans précoces : analyse de sperme et suivi du cycle.

- Envisagez la médecine reproductive si nécessaire : IAC, FIV, ICSI ou TESE.

- Ouvrez le dialogue sur les finances et les projets familiaux.

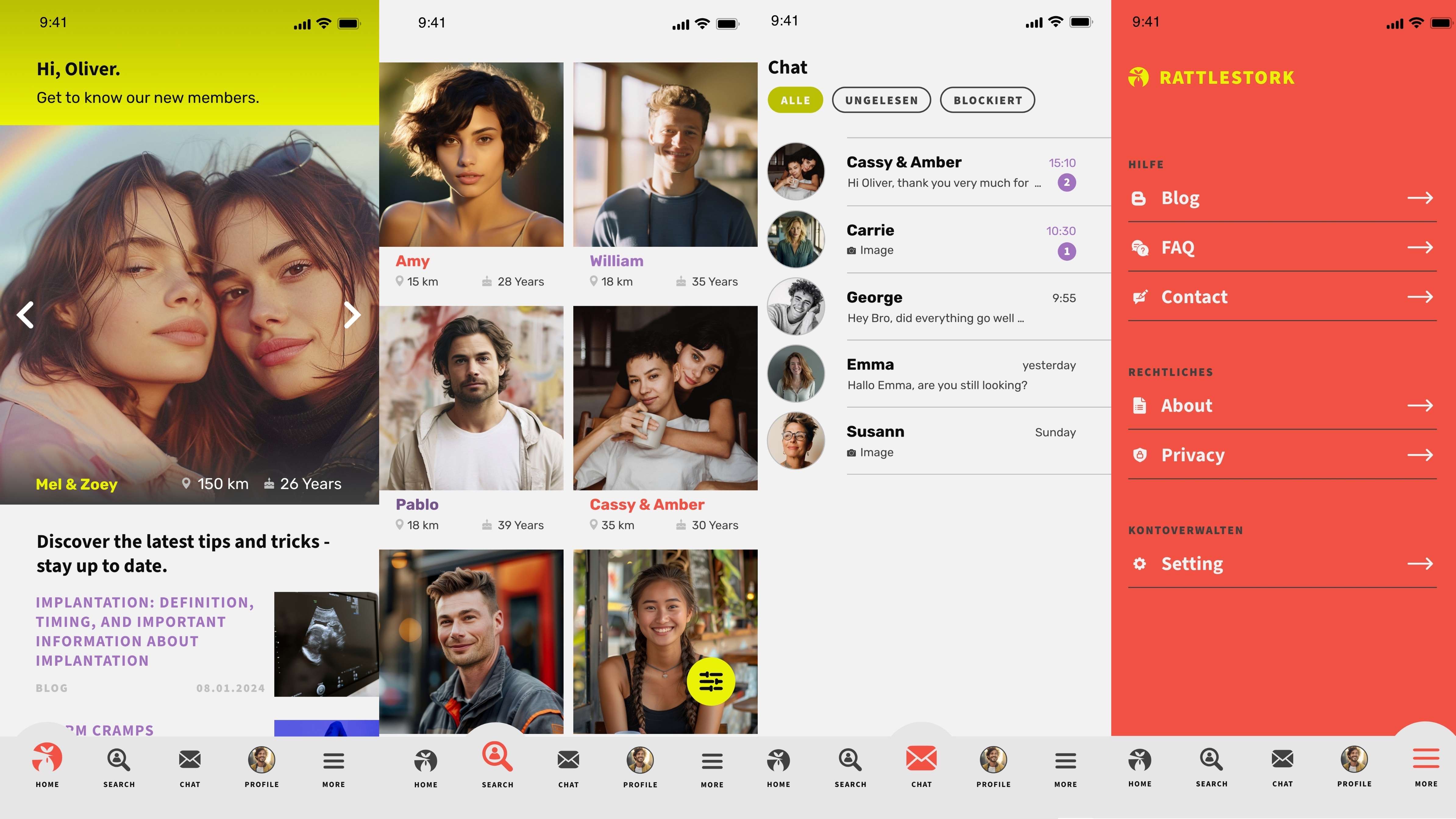

Pourquoi RattleStork ?

RattleStork a été conçu pour répondre à la crise de fertilité en offrant une plateforme sécurisée, discrète et centrée sur l’utilisateur pour la don de sperme et l’insémination à domicile — particulièrement utile face aux barrières financières élevées et aux options limitées.

Conclusion

La baisse du taux de natalité englobe des dimensions médicales, sociales et politiques. Les études confirment une diminution mondiale de la concentration des spermatozoïdes, mais la clé pour inverser le déclin démographique réside dans la stabilité économique, des politiques familiales adaptées et une garde d’enfants fiable. C’est ainsi que la planification familiale redeviendra une option viable pour tous.