Pourquoi la transparence renforce la famille

Des études longitudinales montrent que les enfants informés avant l’âge de sept ans de leur conception par don de sperme témoignent d’une confiance accrue envers leurs parents et de moins de conflits identitaires à l’adolescence. Le Cadre « Nurturing Care » de l’OMS souligne qu’un lien sécurisant dans les premières années de vie constitue le socle de la résilience tout au long de la vie.

Le bon moment : commencer tôt et avancer progressivement

Initiez le sujet dès la maternelle avec des phrases simples, comme « Une personne bienveillante nous a aidés avec des cellules spéciales ». À l’école primaire, votre enfant doit comprendre qu’un donneur de sperme a contribué à sa conception. La fiche de l’OMS sur la santé mentale des adolescents recommande une communication ouverte pour prévenir d’éventuelles crises identitaires.

État d’esprit parental : trois étapes de préparation

- Réfléchissez à vos émotions : notez doutes, peurs et espoirs, puis échangez-en avec votre partenaire ou un professionnel.

- Élaborez votre récit : « Nous désirions un enfant → avons sollicité une aide médicale → un donneur généreux l’a rendu possible ».

- Rassemblez des souvenirs : échographies, photos de la clinique ou schémas neutres pour illustrer la discussion.

Exemples selon l’âge : cinq étapes

- 0–3 ans : « Tu es notre souhait devenu réalité. »

- 4–6 ans : « Une personne bienveillante nous a offert des cellules spéciales. »

- 7–10 ans : notions de base sur l’ovule et le spermatozoïde, droit de connaître son origine.

- 11–14 ans : encouragement à exprimer ses émotions, discussion sur l’identité et la confidentialité.

- 15 ans et + : insistance sur l’autodétermination, explication des modalités de contact avec le donneur.

Soutien psychologique : quand consulter un professionnel

La plupart des enfants s’adaptent bien, mais pensez à consulter si vous repérez :

- retrait vis-à-vis des amis ou de la famille

- sentiments persistants de culpabilité ou de honte

- signes de dépression, troubles alimentaires ou difficultés scolaires

Des services gratuits existent : la Coordination nationale du don de sperme (BKiD), le Donor-Conceived Network et les centres locaux de conseil familial ou conjugal.

Santé génétique et dossier du donneur

À l’avenir, votre enfant pourrait avoir besoin d’accéder aux informations médicales clés du donneur :

- résultats négatifs pour VIH, hépatites B/C, syphilis, chlamydia

- groupe sanguin et facteur Rh

- antécédents familiaux de maladies héréditaires (ex. : fibrose kystique)

- caractéristiques physiques de base (taille, couleur des cheveux, des yeux)

Stockez ces documents dans un dossier cloud sécurisé et notez le code du donneur. Votre enfant pourra formuler une demande officielle à l’âge légal.

Réseaux de demi-frères et sœurs et prise de contact

Des plateformes comme le Donor Sibling Registry (DSR) aident à retrouver des demi-frères et demi-sœurs génétiques — ou à choisir l’anonymat :

- Créer un compte : utilisez le code du donneur.

- Configurer la confidentialité : recevoir uniquement des notifications de correspondance ou ouvrir la communication.

- Organiser le contact : commencer par e-mail, puis appel vidéo, et rencontre en personne uniquement avec accord mutuel.

Répondre aux questions délicates en toute confiance

- « Ai-je deux papas ? »

Expliquez la différence entre parenté sociale et contribution biologique. - « Puis-je rencontrer le donneur ? »

Précisez les limites d’âge et les démarches d’enregistrement. - « Vais-je lui ressembler ? »

La génétique peut influencer l’apparence, mais l’identité va bien au-delà des traits physiques.

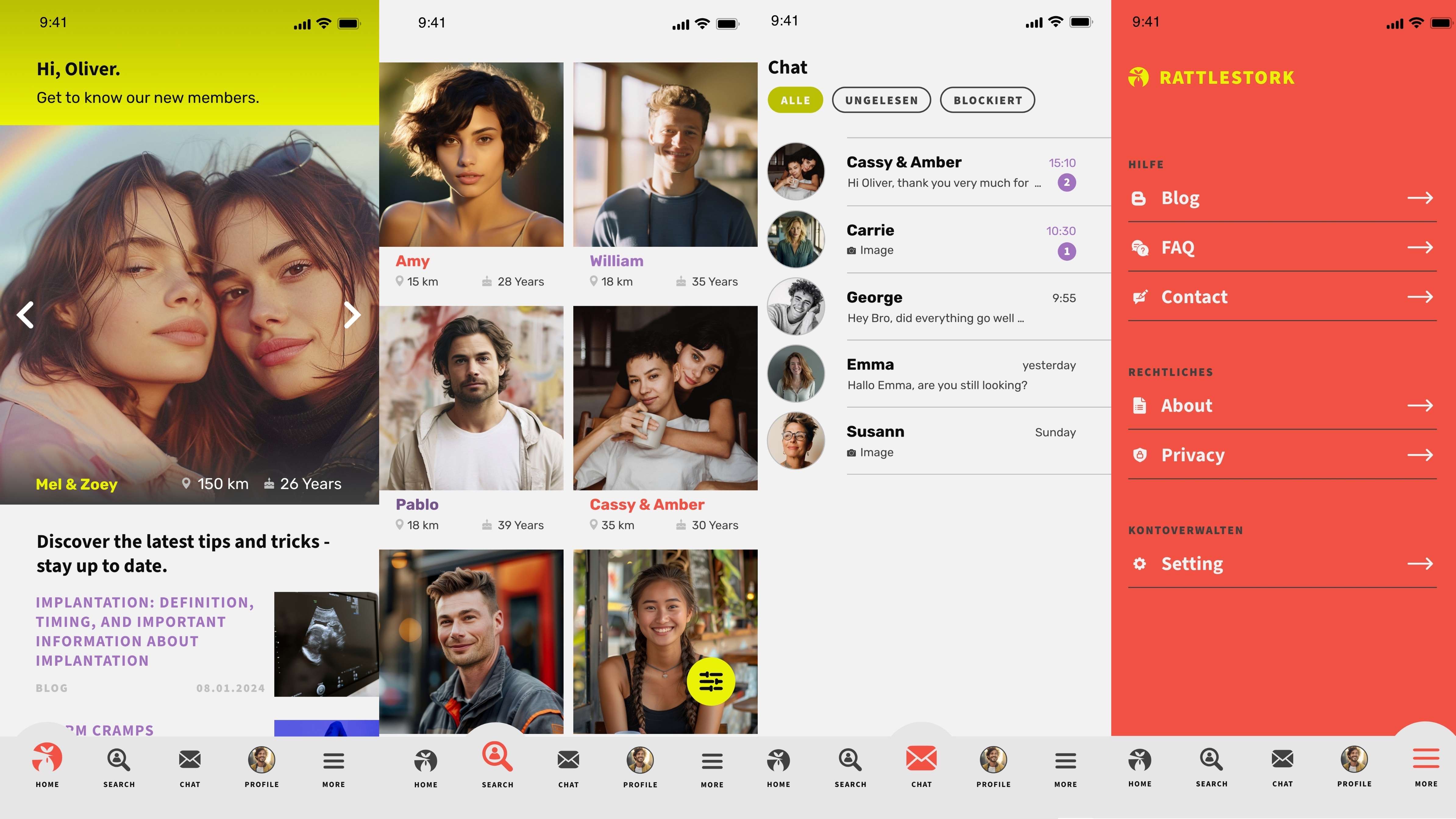

RattleStork : trouvez des donneurs vérifiés et une communauté de soutien

RattleStork connecte en toute sécurité les futurs parents à des donneurs qualifiés et propose une communauté active pour partager expériences et conseils.

Conclusion

Des discussions ouvertes et adaptées à l’âge sur la don de sperme renforcent la confiance et l’estime de soi. Avec les bonnes ressources, un soutien professionnel si nécessaire et une approche progressive, vous guiderez votre enfant vers une identité forte et positive.