Immer mehr Paare in Deutschland setzen sich mit der Eizellenspende auseinander, weil eine Schwangerschaft auf natürlichem Weg nicht gelingt. Da das Verfahren hierzulande weiterhin verboten ist, führt der Weg oft ins Ausland. Dieser Leitfaden fasst alles Wichtige zusammen – vom medizinischen Ablauf über Kosten und Erfolgschancen bis zur anstehenden Reformdiskussion.

Wie läuft eine Eizellenspende ab?

Nach hormoneller Stimulation entnehmen Ärztinnen der Spenderin mehrere reife Eizellen. Im Labor werden sie per In-vitro-Fertilisation (IVF) oder intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) befruchtet. Die so entstehenden Embryonen setzt man anschließend in die Gebärmutter der Empfängerin ein. Genetisch stammt das Kind von der Spenderin ab; rechtlich gilt in Deutschland jedoch die Frau als Mutter, die das Kind zur Welt bringt.

Warum ist die Eizellenspende in Deutschland verboten?

Das Embryonenschutzgesetz von 1990 untersagt die Übertragung fremder Eizellen. Eine Regierungskommission empfahl im April 2024 eine streng regulierte Freigabe, doch der Bundestag hat noch nicht entschieden. Bis dahin bleibt das Verfahren illegal. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ausschließlich dem medizinischen Personal, nicht den Patientinnen.

Embryonenspende – theoretisch erlaubt, praktisch selten

Embryonenspenden sind formell zulässig, doch strenge Auflagen machen den Weg kaum praktikabel. Die meisten Kinderwunschzentren bieten diese Option daher nicht an.

Abstammungsrecht: Wer ist Mutter?

Nach § 1591 BGB ist Mutter, wer das Kind gebiert. Kommt ein Kind nach einer Auslandsbehandlung zur Welt, kann dieses Geburtsprinzip mit dortigen Regelungen kollidieren, die stärker auf die genetische Abstammung abstellen.

Leihmutterschaft bleibt verboten

Auch Leihmutterschaften sind in Deutschland untersagt. Paare, die diesen Weg im Ausland wählen, müssen ihre Elternschaft nach Rückkehr häufig per Adoption oder Anerkennungsbeschluss absichern.

Medizinische Risiken im Überblick

Spenderinnen: Die üblichen Nebenwirkungen der Hormonstimulation reichen von Übelkeit bis zu Kopfschmerzen. Ein schweres ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS) tritt in etwa ein Prozent der Zyklen auf Braat 2014. Die Eizellentnahme ist minimal-invasiv, bleibt aber ein Eingriff mit geringem Blutungs- und Infektionsrisiko. Empfängerinnen: Eine schwedische Registerstudie zeigt, dass Schwangerschaften nach Eizellenspende ein doppelt so hohes Präeklampsie-Risiko haben Magnusson 2021. Werden die Behandlungen in erfahrenen Zentren durchgeführt und engmaschig betreut, verlaufen sie in der Regel ohne Komplikationen.

Aktuelle Erfolgschancen

Der jüngste ART-Report der ESHRE dokumentiert für 2019 eine klinische Schwangerschaftsrate von 50,5 Prozent pro frischem Embryotransfer ESHRE 2023. Der Fertilitätsbericht der US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnet bei Spenderinnen unter 30 Jahren bereits Lebendgeburtenraten um 55 Prozent je Zyklus CDC 2022. Spitzenkliniken in Spanien melden dank modernem Labor und genetischem Embryo-Screening (PGT-A) Erfolgsraten von über 65 Prozent Embriogyn 2024. Ausschlaggebend sind Alter und Gesundheitsstatus der Spenderin, die Embryoqualität und die Erfahrung des Laborteams.

Ländervergleich – Preise und Rahmenbedingungen 2025

Je nach Land kostet eine Behandlung inklusive Grundmedikamenten und Erstreise zwischen 7 000 und 20 000 Euro. Hier die 13 beliebtesten Destinationen:

- Spanien – 7 000 – 11 000 €, anonyme Spende, Erfolgsraten bis 60 %

- Tschechien – 6 000 – 9 000 €, anonyme Spende, kurze Wartelisten

- Griechenland – 6 500 – 10 000 €, neue Rückverfolgbarkeitsregeln

- Portugal – 7 000 – 11 000 €, keine Anonymität, Kind erhält Daten ab 18

- Bulgarien – 5 500 – 8 500 €, anonyme Spende, maximal fünf Kinder pro Spenderin

- Ukraine – 5 000 – 8 000 €, liberale Regeln, politisches Risiko

- USA – ab 15 000 €, offene Spende, umfassende Gentests

- Kanada – 10 000 – 14 000 €, altruistisches System, Spenderinnen erhalten keine Bezahlung

- Israel – 9 000 – 12 000 €, anonyme Spende, strenge medizinische Auflagen

- Japan – 8 000 – 12 000 €, anonyme Spende, eingeschränktes Auskunftsrecht

- Ungarn – 6 500 – 9 500 €, nur Verwandtenspende, keine Anonymität

- Georgien – 5 000 – 8 000 €, liberale Gesetze, kurze Wartezeiten

- Frankreich – 7 000 – 11 000 €, keine Anonymität seit 2022

Zum Klinikpreis kommen Flug, Unterkunft und häufig mehrere Transfers. Plane deshalb ein Gesamtbudget von 12 000 bis 20 000 Euro.

Ausblick: Steht eine Reform bevor?

Ein neues Reproduktionsmedizingesetz liegt im Bundestag, doch eine Entscheidung wird frühestens 2026 erwartet. Bis dahin bleibt für deutsche Paare nur der Weg ins Ausland.

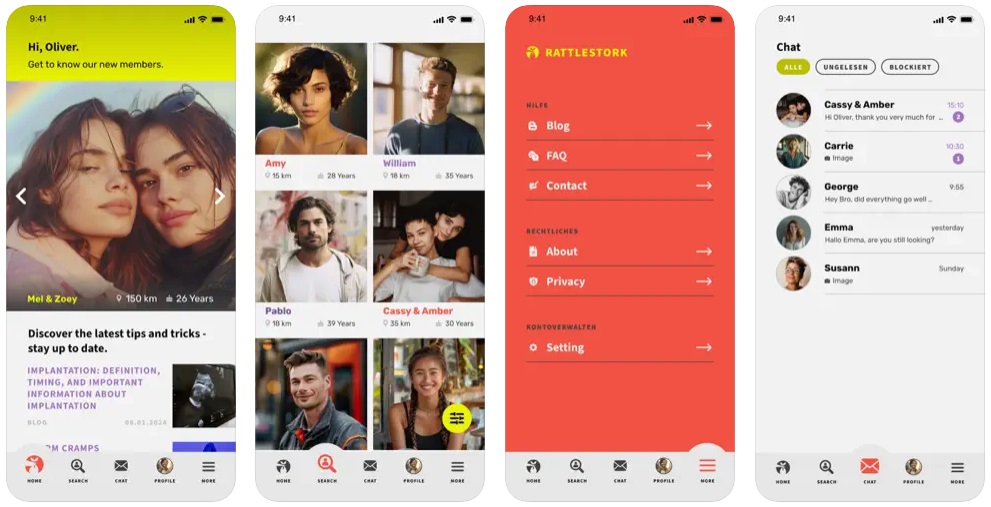

Samenspende – schnelle, legale Alternative

Liegt das Fruchtbarkeitsproblem beim Mann, ist eine Samenspende in Deutschland legal und organisatorisch deutlich unkomplizierter als eine Auslands-Eizellenspende. RattleStork vernetzt Wunscheltern mit verifizierten Spendern.

Fazit

Solange die Eizellenspende in Deutschland verboten bleibt, führt der Weg ins Ausland – verbunden mit hohen Kosten, medizinischem Aufwand und juristischen Herausforderungen. Wer sich dafür entscheidet, sollte spezialisierte Anwältinnen und Anwälte hinzuziehen, mehrere Versuche einkalkulieren und auf seriöse Kliniken setzen. Gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg.