Warum ein mehrstufiges Screening unverzichtbar ist

Viele Erreger haben eine Fensterperiode: Kurz nach einer Ansteckung erkennt ein Antikörpertest noch nichts, während PCR/NAT bereits anschlagen kann. Deshalb kombinieren seriöse Programme Anamnese, serologische Tests, PCR/NAT und eine zeitversetzte Freigabe nach erneuter Testung (häufig 90–180 Tage). So sinkt das Restrisiko spürbar. Diese Logik folgt den Rahmenempfehlungen von ESHRE und öffentlichen Gesundheitsbehörden wie RKI.

Viren, die im Ejakulat nachweisbar sein können

- HIV – Antigen/Antikörper-Kombitest plus PCR/NAT; Freigabe erst nach zweiter Blutprobe.

- Hepatitis B und C – HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV und HCV-NAT; chronische Infektionen müssen sicher ausgeschlossen werden.

- CMV – IgG/IgM und bei Bedarf PCR; relevant in der Schwangerschaft.

- HTLV I/II – selten, wird in vielen Programmen erfasst.

- HSV-1/2 – klinische Anamnese, bei Verdacht PCR.

- HPV – PCR auf Hochrisikotypen; positive Proben werden verworfen.

- Zika, Dengue, West-Nil – Reiseanamnese, ggf. RT-PCR und Deferral nach Aufenthalten in Endemiegebieten.

- SARS-CoV-2 – heute vor allem Anamnese und Symptomcheck; Programmpflicht variiert.

Bakterien und Parasiten im Kontext Samenspende

- Chlamydia trachomatis – häufig asymptomatisch; NAAT aus Urin/Abstrich.

- Neisseria gonorrhoeae – NAAT oder Kultur mit Resistenztestung.

- Treponema pallidum (Syphilis) – TPPA/TPHA und Aktivitätsmarker (z. B. VDRL/RPR).

- Trichomonas vaginalis – NAAT; kann Spermienfunktion mindern.

- Ureaplasmen/Mykoplasmen – bei Befund gezielt behandeln.

- Uropathogene Keime (z. B. E. coli, Enterokokken) – Kultur bei Verdacht, problematische Stämme werden ausgeschlossen.

Genetische Risiken: was heute Standard ist

- Zystische Fibrose (CFTR)

- Spinale Muskelatrophie (SMN1)

- Hämoglobinopathien (Sichelzell, Thalassämien)

- Fragiles X (FMR1) je nach Vorgeschichte

- Y-Chromosom-Mikrodeletionen bei starker Oligo/Azoospermie

- Populationsspezifische Panels (z. B. Gaucher, Tay-Sachs)

Erweitertes Testen richtet sich nach Familienanamnese und Herkunft. ESHRE empfiehlt, Indikationsbereiche transparent zu definieren.

Risikomatrix: Pathogen, Test, Fensterperiode, Freigabe

| Erreger | Primärtest | Fensterperiode | Typische Freigabe | Bemerkung |

|---|---|---|---|---|

| HIV | Ag/Ab-Kombi + PCR/NAT | Tage bis wenige Wochen | Nach Retest (90–180 Tage) | NAT verkürzt Unsicherheit |

| HBV/HCV | HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV, HCV-NAT | Wochen | Nach Retest | HBV-Impfstatus prüfen |

| Syphilis | TPPA/TPHA + Aktivitätsmarker | 2–6 Wochen | Nur bei kompletter Serologie negativ | Therapie → Deferral bis Ausheilung |

| Chlamydien/Gonorrhö | NAAT (Urin/Abstrich) | Tage | Bei Negativbefund | Positiv → Therapie, Kontrolltest |

| CMV | IgG/IgM ± PCR | Wochen | Bankabhängig | Relevanz in der Schwangerschaft |

| Zika/West-Nil | RT-PCR + Reiseanamnese | Wochen | Deferral nach Reise/Infekt | Endemiegebiete beachten |

Konkrete Fristen variieren je Labor und nationalen Vorgaben. Orientierung geben ESHRE, RKI und die EU-Geweberichtlinien.

So läuft das Screening ab

- Anamnese und Risikobewertung – Fragebogen, Reise- und Sexualanamnese.

- Labortests – Kombination aus Antikörper/Antigen und PCR/NAT.

- Genetisches Panel – gemäß Richtlinien und Vorgeschichte.

- Quarantäne – Einfrieren und zeitversetzte Freigabe nach Retest.

- Endfreigabe – nur bei komplett unauffälligen Ergebnissen.

Private Samenspende: so bleibst du sicher

- Aktuelle schriftliche Testnachweise beider Seiten (HIV, HBV/HCV, Syphilis, Chlamydien/Gonorrhö; je nach Lage CMV, Trichomonas).

- Kein ungeschützter Sex mit Dritten in der Fensterperiode nach Tests.

- Nur sterile Einwegbehälter, saubere Unterlage, Hände waschen; keine Probenmischung.

- Dokumentation von Datum, Uhrzeit, Testbefunden; Absprachen schriftlich festhalten.

- Bei Symptomen wie Fieber, Ausschlag, Ausfluss Spende verschieben und medizinisch klären.

Medizinischer Hintergrund zur STI-Prävention: CDC und RKI bieten laienverständliche Übersichten.

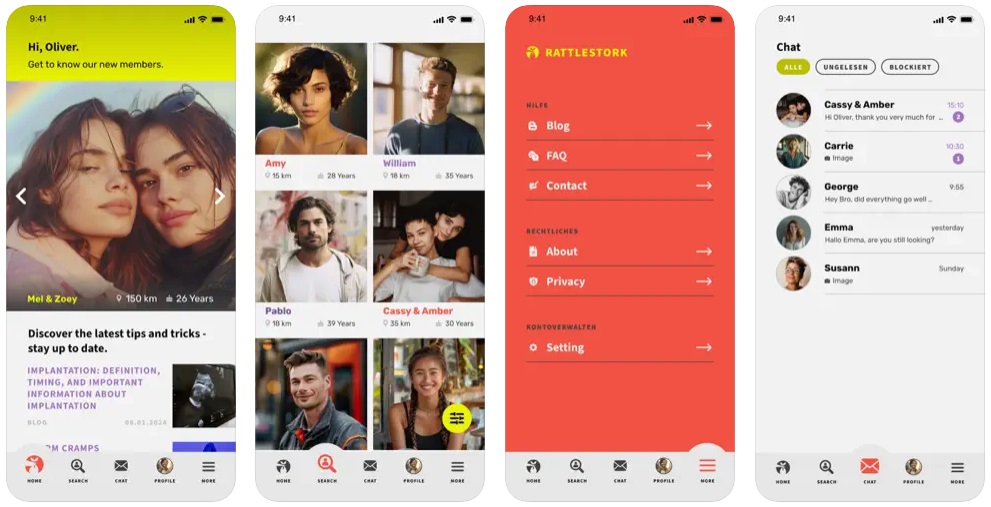

Samenspende mit RattleStork: organisiert, dokumentiert, sicherheitsbewusst

RattleStork hilft dir, eine private Samenspende verantwortungsvoll zu planen. Du kannst Testnachweise sicher austauschen, Erinnerungen für Retests setzen, Einwegmaterial-Checklisten nutzen und individuelle Einverständnisse dokumentieren. Unsere Praxis-Checkliste führt durch Vorbereitung, saubere Entnahme und Übergabe. So bleibt die Spende planbar und transparent – ohne auf Sicherheitsstandards zu verzichten.

Recht und Standards (Deutschland/Europa)

In Deutschland richten sich Entnahme, Testung und Abgabe von Spendergameten nach EU-Recht (Richtlinie 2004/23/EG und Durchführungsrichtlinien) und nationalen Regelungen. Orientierung liefern das RKI für Infektionsschutz, ESHRE für Fachstandards und die EU-Vorgaben für Gewebeeinrichtungen. Viele Banken begrenzen zusätzlich die Kinderzahl pro Spender und führen Register.

Fazit

Seriöse Samenbanken kombinieren Anamnese, serologische Tests, PCR/NAT, Quarantäne und Retests. Damit werden Infektionen und genetische Risiken sehr selten. Bei privaten Spenden sind dieselben Prinzipien entscheidend: aktuelle Tests, Fensterperioden beachten, Hygiene, Dokumentation und klare Absprachen. RattleStork bietet dabei strukturierte Unterstützung – für eine sichere, verantwortungsvolle Samenspende.