Was ist Co-Parenting?

Co-Parenting bedeutet, elterliche Verantwortung bewusst zu teilen – unabhängig vom Beziehungsstatus. Im Mittelpunkt steht das Kindswohl, gesichert durch klare Absprachen zu Betreuung, Finanzen, Erziehung und Entscheidungswegen. Dieses Familienmodell eignet sich für getrennte Eltern, Singles mit Kinderwunsch und für Menschen, die eine stabile, gemeinschaftliche Elternschaft anstreben.

Vorteile

Richtig organisiert bietet Co-Parenting große Chancen für alle Beteiligten:

- Geteilte Verantwortung: Aufgaben, Betreuung und Kosten werden fair aufgeteilt.

- Mehr Stabilität: Kinder profitieren von mehreren verlässlichen Bezugspersonen.

- Gleichberechtigung: Beide Eltern haben Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen.

- Bessere Vereinbarkeit: Arbeit, Familie und Freizeit lassen sich besser koordinieren.

- Vielfalt: Unterschiedliche Perspektiven fördern Offenheit und soziale Kompetenz.

Betreuungsmodelle im Überblick

Co-Parenting kann unterschiedlich gestaltet werden – wichtig ist, dass das Modell zum Kind und zu den Lebensumständen passt.

- Residenzmodell: Das Kind lebt überwiegend bei einem Elternteil, der andere hat regelmäßige Umgangszeiten.

- Wechselmodell (50:50): Beide Eltern betreuen das Kind im gleichen Umfang. Erfordert gute Kommunikation und klare Struktur.

- Nestmodell: Das Kind bleibt in einer Wohnung, während die Eltern abwechselnd dort wohnen. Praktisch bei kurzen Distanzen, aber organisatorisch anspruchsvoll.

Welches Modell am besten funktioniert, hängt von Nähe, Arbeitszeiten, Alter des Kindes und dem gegenseitigen Vertrauen ab.

Alltag & Organisation

Ein funktionierender Alltag ist das Rückgrat jeder Co-Elternschaft. Struktur und Offenheit verhindern Missverständnisse.

- Regelmäßige Meetings: Wöchentliche Absprachen zu Terminen, Schule und Arztbesuchen.

- Übergaben: Feste Zeiten und kurze Informationslisten vermeiden Stress.

- Aufgabenteilung: Zuständigkeiten für Arztbesuche, Behörden, Freizeit und Bildung klar festlegen.

- Dokumentenmanagement: Gemeinsamer digitaler Ordner mit allen wichtigen Unterlagen.

- Langfristige Planung: Umzüge, Jobwechsel oder Urlaube rechtzeitig besprechen.

Der Parenting-Plan

Ein schriftlicher Parenting-Plan schafft Klarheit und Sicherheit. Er definiert alle wichtigen Punkte der Zusammenarbeit und hilft, Konflikte zu vermeiden.

- Betreuungszeiten und Ferienregelungen

- Finanzielle Aufteilung und Sonderausgaben

- Kommunikationswege und Reaktionszeiten

- Konfliktlösungsmechanismus (Gespräch → Mediation → Rechtsberatung)

- Halbjährliche Überprüfung und Anpassung

Konfliktlösung & Mediation

Meinungsverschiedenheiten gehören zum Alltag. Wichtig ist, sie früh zu erkennen und strukturiert zu lösen. Eine neutrale Mediation hilft, gemeinsame Lösungen zu finden, ohne juristische Schritte einzuleiten. Im Vordergrund steht immer das Wohl des Kindes, nicht persönliche Differenzen.

Rechtliche Grundlagen

Co-Parenting basiert auf dem bestehenden Familienrecht. Diese Gesetze und Informationen sind besonders relevant:

- Elterliche Sorge: Grundsätze nach § 1626 BGB.

- Entscheidungsbefugnisse: Welche Entscheidungen gemeinsam oder allein getroffen werden, erläutert das Familienportal.

- Unterhaltspflicht: Nach § 1601 BGB; Richtwerte über die Düsseldorfer Tabelle 2025.

- Elterngeld & Elternzeit: Geregelt im BEEG; praxisnah erklärt im BMFSFJ-Leitfaden.

Fachanwälte für Familienrecht empfehlen, Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und regelmäßig zu prüfen – vor allem bei neuen Lebenssituationen oder veränderten Einkommen.

Finanzen & Unterhalt

Eine klare finanzielle Struktur vermeidet Konflikte. Viele Co-Eltern führen gemeinsame Haushaltskonten oder Budgetlisten, um Kosten transparent zu halten.

- Kindesunterhalt: Orientierung bietet die Düsseldorfer Tabelle.

- Sonderbedarf: Kita-Gebühren, Klassenfahrten oder medizinische Kosten gemeinsam festlegen.

- Elterngeld: Kombinationsmodelle nutzen, um beide Einkommen sinnvoll zu verteilen.

- Budgetplanung: Fixkosten (Kleidung, Freizeit, Schule) automatisch anteilig abrechnen.

Sorgeerklärung & Beistandschaft

Rechtliche Sicherheit entsteht durch frühzeitige Formalitäten – idealerweise schon vor der Geburt des Kindes.

- Vaterschaftsanerkennung: Beim Jugendamt, Standesamt oder Notar möglich – siehe Familienportal.

- Gemeinsame Sorgeerklärung: Wichtig für unverheiratete Eltern, um Mitspracherecht zu sichern.

- Beistandschaft des Jugendamts: Kostenfrei; unterstützt bei Vaterschaft, Unterhalt und Vereinbarungen.

Reisen & Vertretung

Für Arzttermine, Reisen oder Schulangelegenheiten sollten beide Eltern über gegenseitige Vollmachten verfügen.

- Gesundheit: Behandlungs- und Notfallvollmacht, Impfentscheidungen, Medikamentenplan.

- Reisen: Reisevollmacht bei Auslandsaufenthalten, insbesondere außerhalb der EU.

- Schule & Behörden: Informationsrechte, Ansprechpartner und Zugänge klar regeln.

Datenschutz & Schule

Auch der digitale Alltag gehört zum Co-Parenting. Eltern sollten Regeln für Kommunikation, Daten und Mediennutzung gemeinsam festlegen.

- Fotos & Social Media: Zustimmung zur Veröffentlichung oder Weitergabe von Bildern.

- Digitale Geräte: Einheitliche Regeln zu Bildschirmzeiten und Inhalten.

- Schulkommunikation: Gemeinsame Kontaktadressen und Zugänge zu Lernplattformen nutzen.

Den passenden Co-Parent finden

Vertrauen und gemeinsame Werte sind die Basis jeder Co-Elternschaft. Offene Gespräche über Lebensziele, Erziehungsstile und Erwartungen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Eine Testphase mit klaren Review-Terminen kann zeigen, ob Zusammenarbeit und Kommunikation langfristig funktionieren.

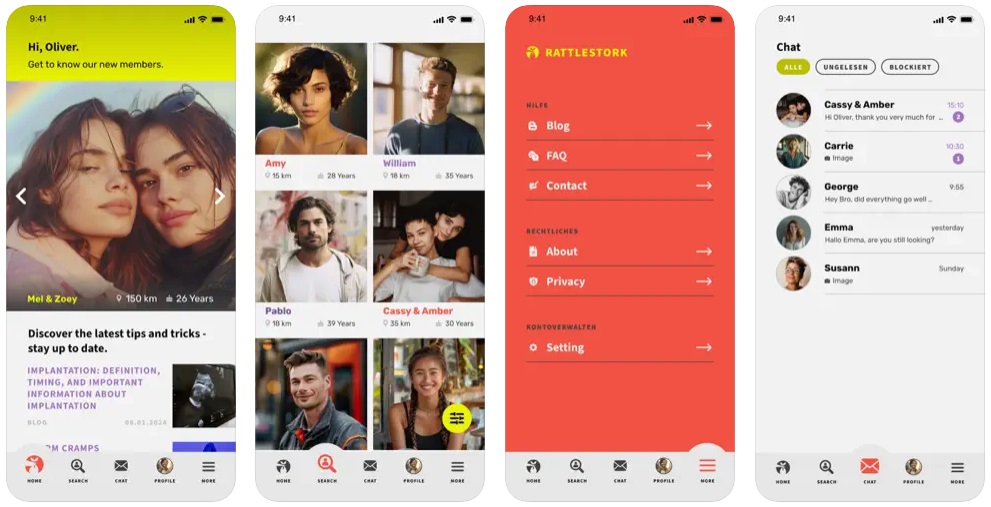

RattleStork – Co-Parenting sicher & vernetzt

RattleStork unterstützt Menschen, die moderne Familienformen leben möchten. Die App bietet verifizierte Profile, sichere Kommunikation und praktische Tools zur Planung gemeinsamer Elternschaft – ob Samenspende, Co-Parenting oder LGBTQ+-Familie.

Fazit

Co-Parenting ist eine zukunftsorientierte, stabile und faire Form der Elternschaft. Mit klaren Vereinbarungen, rechtlicher Absicherung und offener Kommunikation entsteht ein Umfeld, in dem Kinder geborgen aufwachsen – und Eltern Verantwortung partnerschaftlich teilen.