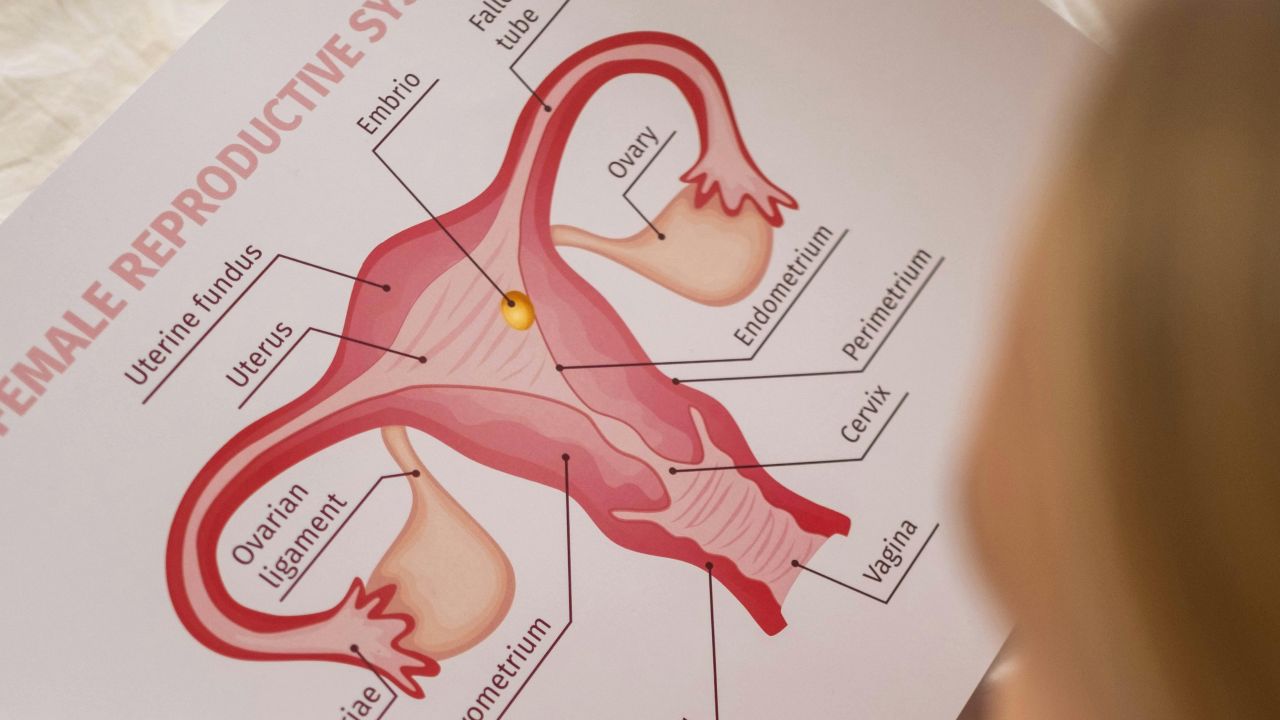

Was ist Ovarialstimulation?

Hierunter versteht man die hormonelle Anregung der Eierstöcke durch Tabletten oder Injektionen, damit mehrere Follikel wachsen. Bei IVF/ICSI werden Eizellen anschließend punktiert; bei IUI zielt man meist auf 1–3 reife Follikel ab, um Mehrlingsrisiken zu begrenzen. Der finale Reifeschritt wird mit einer „Trigger“-Spritze (hCG oder GnRH-Agonist) ausgelöst.

Ziele & realistische Erwartungen

Erfolgreiche Stimulation bedeutet nicht „so viele Eizellen wie möglich“, sondern „genügend, sicher und qualitativ geeignet“. Das Optimum hängt ab von Alter, AMH/AFC, Vorgeschichte, Methode (IUI vs. IVF/ICSI) und Laborkapazitäten. Gute Zentren steuern Dosis und Timing so, dass Chancen und Sicherheit in Balance bleiben; genau dies wird in internationalen Empfehlungen betont (NICE, ESHRE).

Protokolle

Antagonistenprotokoll (kurz)

Häufiger Standard: tägliche FSH/hMG-Injektionen ab Zyklustag 2–3; sobald die Follikel wachsen, verhindert ein GnRH-Antagonist den vorzeitigen LH-Anstieg. Trigger am Ende mit hCG oder GnRH-Agonist. Vorteile: Flexibilität, gutes Sicherheitsprofil, geringer OHSS-Risiko.

Agonistenprotokoll (lang)

Downregulation mit GnRH-Agonist vor Stimulationsbeginn, dann FSH/hMG. Selektiv nützlich, allerdings längere Dauer und potentiell mehr Nebenwirkungen.

Milde / natural-modified Stimulation

Niedrigere Gonadotropin-Dosen oder Tabletten (Letrozol/Clomifen), Fokus auf weniger, aber ausreichende Eizellen. Kann Nebenwirkungen und Kosten senken; nicht für alle Profile geeignet. Übersicht patientenverständlich bei der HFEA.

Medikamente

| Klasse | Zweck | Beispiele | Hinweise |

|---|---|---|---|

| Gonadotropine (FSH/hMG) | Follikelwachstum | FSH-Pens, hMG | Dosis nach AMH, AFC, Alter, BMI, Vorverlauf |

| GnRH-Antagonist | Verhindert vorzeitigen LH-Anstieg | Cetrorelix, Ganirelix | Häufig im kurzen Protokoll |

| GnRH-Agonist | Downregulation / Trigger-Option | Leuprorelin, Triptorelin | Als Trigger reduziert OHSS-Risiko |

| Tabletten | Stimulation v. a. bei IUI/mild | Letrozol, Clomifen | Günstig, geringere Eizellzahl |

| Progesteron | Lutealphasen-Support | Vaginalkapseln/-gel | Standard nach IVF/ICSI |

Patientenfreundliche Wirkstoffübersichten: HFEA: Fertility drugs.

Monitoring & Startkriterien

Vor dem Start klären Anamnese, Ultraschall (AFC), Hormonstatus (inkl. AMH) und je nach Region Infektionsscreenings das Ausgangsrisiko. Während der Stimulation steuern 2–4 Ultraschall- und ggf. Estradiolkontrollen Dosis und Trigger-Zeitpunkt.

- Startkriterien: AMH/AFC, Alter, BMI, Zyklusmuster, Vorbehandlungen, Begleiterkrankungen.

- Zielgrößen: IUI meist 1–3 Leitfollikel; IVF/ICSI zielt auf eine moderate „gute“ Eizellzahl.

- Trigger: bei führenden Follikeln ca. 17–20 mm (klinikspezifisch).

Allgemeine Empfehlungen zur Steuerung finden sich in NICE und der ESHRE-Guideline.

Ablauf Schritt für Schritt

- Start: Zyklustag 2–3 mit Tabletten oder Injektionen.

- Kontrollen: Ultraschall und ggf. E2 zur Dosisanpassung; Antagonist bei ausreichendem Follikelwachstum.

- Trigger: hCG oder GnRH-Agonist zur finalen Reifung.

- Weiteres Vorgehen: IVF/ICSI-Punktion ~34–36 h nach Trigger; IUI zeitnah nach Auslösung.

- Lutealphase: Progesteron gemäß Klinikstandard.

Vertiefung: Methodenüberblick IVF/ICSI, IUI sowie Abgrenzung zur ICI/Heim-Insemination.

Erfolg & Eizellausbeute

Erfolgsraten hängen stark von Alter, Ursache, Laborkette und Embryostadium ab. Viele Zentren streben bei IVF/ICSI eine mittlere Eizellzahl an; bei IUI reicht meist ein einzelner Leitfollikel. Leitlinien empfehlen, Protokoll- und Dosiswahl am individuellen Risiko zu orientieren, nicht an Maximalzahlen (ESHRE).

Sicherheit & OHSS-Prävention

OHSS (ovarielles Hyperstimulationssyndrom) ist selten, aber relevant. Risikofaktoren: hohes AMH/AFC, PCOS, junges Alter, hohe E2-Spiegel, aggressive Dosen. Präventionsbausteine: Antagonistenprotokoll, konservative Dosierung, GnRH-Agonist-Trigger, ggf. „Freeze-all“, enges Monitoring. Warnzeichen: rasche Gewichtszunahme, zunehmender Bauchumfang/Schmerz, Atemnot, anhaltendes Erbrechen. Patienteninfos: NHS zu OHSS.

Lutealphasen-Support

Nach IVF/ICSI ist eine Progesteron-Unterstützung Standard; nach IUI variiert sie international. Formen: Vaginalgel, -kapseln, seltener Injektionen. Dauer üblicherweise bis zum Schwangerschaftstest bzw. in die frühe Schwangerschaft – nach Klinikprotokoll.

Vergleich & Alternativen

| Ansatz | Typisch für | Vorteile | Beachten |

|---|---|---|---|

| Antagonistenprotokoll | IVF/ICSI | Flexibel, geringeres OHSS-Risiko | Tägliche Injektionen, Kontrolldichte |

| Agonistenprotokoll | Selektive Indikationen | Planbarkeit, labortechnische Vorteile | Längere Dauer, mehr Nebenwirkungen möglich |

| Mild / natural-modified | IUI, mild-IVF | Weniger Nebenwirkungen, teils geringere Kosten | Geringere Eizellzahl; nicht für alle Profile |

Optionen mit geringerer Medikamentenlast erklärt die HFEA patientenverständlich.

Wann zur Ärztin/zum Arzt?

Sofortige Abklärung bei starken Bauchschmerzen, Atemnot, anhaltendem Erbrechen, Schwindel, rascher Gewichtszunahme oder deutlich zunehmendem Bauchumfang während/nach der Stimulation. Auch bei ausbleibendem Follikelwachstum, wiederholt zu vielen Follikeln für IUI oder starken Nebenwirkungen sollte die Strategie angepasst werden. Ovarialstimulation gehört immer in ärztliche Hände mit strukturiertem Monitoring.

Fazit

International gilt: individuell planen, eng überwachen, Risiken aktiv managen. Mit passender Protokollwahl, konservativer Dosierung, sicherem Trigger und klaren Alarmzeichen lässt sich die Ovarialstimulation wirksam und verantwortungsvoll durchführen – ob für IUI oder IVF/ICSI.