Einleitung

Christliche Kirchen teilen die Überzeugung, dass menschliches Leben Würde besitzt und Ehe und Familie Schutz verdienen. Moderne Kinderwunschverfahren berühren diese Grundsätze direkt. Entsprechend reicht das Spektrum kirchlicher Bewertungen von klaren Verboten über strenge Auflagen bis zu fallbezogenen Öffnungen.

Dieser Beitrag ordnet die großen Linien ein: Wo liegen Gemeinsamkeiten, wo echte Konfliktfelder? Was bedeutet das konkret für Samenspende, IUI/IVF, Kryokonservierung, genetische Testung oder Leihmutterschaft – und welche Rolle spielen Transparenz und Abstammung?

Rahmen & Leitfragen

Es geht hier nicht um medizinische Grundlagen, sondern um religiöse Orientierung. Drei Leitfragen tauchen in nahezu allen Traditionen auf: Trennen Verfahren die Zeugung von der ehelichen Vereinigung? Wird der Embryo geschützt und nicht instrumentalisiert? Sind Abstammung und spätere Aufklärung des Kindes gesichert, statt auf anonyme Modelle zu setzen?

Wer Samenspende oder ART erwägt, bewegt sich damit zwischen persönlichem Gewissen, offizieller Lehre der eigenen Kirche und der tatsächlichen Seelsorgepraxis vor Ort.

Konfessionen im Überblick

Römisch-katholische und orthodoxe Kirchen lehnen Drittgameten und Leihmutterschaft in der Regel ab und pochen auf strikten Embryonenschutz. Protestantische Kirchen sind plural: Von strikten Positionen über embryo-schonende Kompromisse bis zu fallbezogen offenen Haltungen ist alles vertreten. Freikirchen und evangelikale Strömungen tendieren zu sehr hohem Embryonenschutz. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage erlaubt Technologien im Rahmen der Ehe, rät aber von Fremdgameten ab. Zeugen Jehovas betonen Gewissensentscheidungen, lehnen Fremdgameten und die Vernichtung von Embryonen ab.

Römisch-katholische Kirche

Lehramtliche Texte wie „Donum vitae“ und „Dignitas personae“ betonen: Zeugung gehört in die eheliche Vereinigung; Embryonen dürfen nicht selektiert, verworfen oder instrumentalisiert werden. Medizinische Hilfen, die die natürliche Fruchtbarkeit unterstützen, sind willkommen, sobald sie die Einheit von Ehe und Zeugung nicht auflösen.

Praktisch bedeutet das: Fremdsamenspende und Leihmutterschaft werden abgelehnt. Auch homologe IVF bleibt problematisch, wenn sie die eheliche Vereinigung ersetzt oder mit Embryonenüberschuss arbeitet. Pastoral wird zugleich betont, dass Kinder, die durch ART entstanden sind, vollständig angenommen sind und Schutz verdienen.

Weiterführend: Donum vitae · Dignitas personae

Orthodoxe Kirchen

Orthodoxe Stellungnahmen verbinden den sakramentalen Charakter der Ehe mit einem ausgeprägten Embryonenschutz. Leitplanken sind häufig: ausschließlich Gameten des Ehepaars, keine Leihmutterschaft, möglichst keine überzähligen Embryonen, große Zurückhaltung bei Kryo und Selektion.

Gleichzeitig gibt es regionale Unterschiede und pastorale Ermessensräume. In einzelnen Kontexten werden streng homologe Verfahren erwogen, wenn Embryonenvernichtung ausgeschlossen ist.

Weiterführend: Grundlagen der Sozialdoktrin (Kap. XII)

Protestantische Kirchen

Historische Kirchen wie lutherische, reformierte und anglikanische Traditionen arbeiten oft mit Güterabwägungen: Eheverständnis, Schutz vulnerabler Beteiligter, Transparenz gegenüber dem Kind und Minimierung von Risiken für Embryonen. Daraus entstehen abgestufte Positionen – von klaren Grenzen bis zu differenzierten Öffnungen unter Auflagen.

In der Praxis heißt das: Häufiger Einsatz von embryo-schonenden Protokollen, Betonung offener oder halb-offener Spendemodelle, seelsorgliche Begleitung und ethische Beratungsgremien. Gleichzeitig gibt es Gemeinden und Synoden, die deutlich restriktiver urteilen.

Weiterführend: CPCE: Ethics of Reproductive Medicine

Freikirchen & evangelikal-pfingstlich

Viele Freikirchen betonen den Schutz jedes Embryos besonders stark. Fremdgameten werden meist abgelehnt. IVF wird, wenn überhaupt, nur in Varianten diskutiert, die Embryonenüberschuss und Selektion strikt vermeiden. Häufig empfohlen: Gebet, Gewissensprüfung, medizinische Zweitmeinungen und Adoption als Alternative.

Beispielhaft steht dafür die Positionierung konservativer Verbände, die vor gängigen IVF-Protokollen mit Embryonenüberschuss warnen und Transparenz statt Anonymität fordern.

Weiterführend: Southern Baptist Convention (Resolution 2024)

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (LDS)

LDS gestattet Reproduktionstechnologien grundsätzlich für verheiratete Paare, rät jedoch von Fremdgameten und der Spende eigener Gameten ab. Entscheidungen sollen in Verantwortung, Gebet und seelsorglicher Begleitung reifen. Bei komplexen Fragen wird die Rückbindung an die Kirchenleitung empfohlen.

Weiterführend: General Handbook – Policies & Guidelines

Zeugen Jehovas

Zeugen Jehovas verstehen sich als christliche Religionsgemeinschaft. Für Familienplanung betonen sie Gewissensentscheidungen innerhalb der Ehe. Fremdgameten werden in der Regel abgelehnt, weil sie die Einheit der Ehe berühren. Ein starker Embryonenschutz führt zu Vorbehalten gegenüber Verfahren, bei denen Embryonen selektiert oder verworfen werden könnten.

In der Praxis holen Paare häufig seelsorglichen Rat bei Ältesten ein. Entscheidungen werden auf der Ebene des einzelnen Ehepaars getroffen, verbunden mit der Erwartung, niemandem zu schaden und die eigene Glaubenspraxis nicht zu kompromittieren.

Schlüsselthemen

Abstammung und Offenheit: Viele Kirchen raten zu offenen oder halb-offenen Modellen und zu verlässlicher Dokumentation. Anonyme Spenden werden häufig kritisch gesehen, weil sie Herkunftsaufklärung und Verwandtschaftsmanagement erschweren.

Embryonenschutz: Katholische, orthodoxe und viele freikirchliche Stimmen lehnen Embryonenvernichtung, selektive Reduktionen und utilitaristische Selektion ab. In Teilen der protestantischen Landschaft werden embryo-schonende Kompromisse gesucht.

Leihmutterschaft: In den meisten Traditionen abgelehnt, teils aus Gründen des Kindeswohls, teils wegen der Trennung von Schwangerschaft und rechtlicher Elternschaft.

Seelsorge und Gewissen: Selbst wo Öffnungen existieren, steht die Gewissensbildung im Vordergrund. Empfohlen werden Gespräche mit Seelsorge, Ethik-Gremien und eine sorgfältige medizinische Aufklärung.

Historische Entwicklung

Mit dem Aufkommen moderner Reproduktionstechnologien seit den 1970er Jahren haben Kirchen ihre Positionen systematisiert. Katholische Dokumente formulierten früh klare Leitplanken. Orthodoxe Kirchen entwickelten sozialethische Texte mit starkem Embryonenschutz. Protestantische Kirchen etablierten Leitfäden für fallbezogene Abwägungen. Freikirchen und evangelikale Netzwerke schärften jüngst Profile zu IVF und Embryonenethik.

Gleichzeitig blieb die Praxis vor Ort vielfältig. In manchen Gemeinden wird stärker pastoral begleitet und differenziert, anderswo strikter abgegrenzt. Das erklärt, warum betroffene Paare sehr unterschiedliche Erfahrungen machen.

Praxisnah entscheiden

Erstens: die offiziellen Texte und die konkrete Seelsorgepraxis der eigenen Kirche prüfen. Zweitens: medizinische Optionen entlang embryo-schonender Kriterien sortieren. Drittens: transparente Modelle ohne Ausbeutung bevorzugen und die spätere Aufklärung des Kindes mitdenken. Viertens: das eigene Gewissen bilden – informiert, realitätsnah und verantwortungsvoll.

Vergleichstabelle

Auf kleinen Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich wischen. Der erste Abschnitt ist fokussierbar, damit Screenreader und Tastatur-Nutzer bequem horizontal scrollen können.

| Tradition | Fremdsamenspende | Homologe IUI/IVF | Transparenz statt Anonymität | Embryonenschutz | Kryokonservierung | Genetische Tests | Leihmutterschaft | Praxis/Seelsorge |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Römisch-katholisch | Abgelehnt | Problematisch, wenn der eheliche Akt ersetzt wird | Offenheit empfohlen; Anonymität kritisch | Sehr strikt; keine Verwerfung/Reduktion | Zurückhaltend, v. a. bei Embryonen | Weitgehend abgelehnt, wenn Selektion fördert | Abgelehnt | Hilfe zur natürlichen Fruchtbarkeit befürwortet |

| Orthodox | Meist abgelehnt | Begrenzt möglich: strikt homolog, ohne Überschuss | Offenheit bevorzugt | Sehr strikt; keine Vernichtung | Sehr zurückhaltend | Überwiegend kritisch | Abgelehnt | Gewissensprüfung, geistliche Begleitung |

| Protestantisch (luth./ref./angl.) | Bandbreite; oft offen mit Auflagen | Häufig erlaubt nach Abwägung | Tendenz zu offenen/halb-offenen Modellen | Von moderat bis strikt | Bandbreite; pragmatisch | Konditional; kontrovers | Überwiegend kritisch | Seelsorge, Ethik-Gremien, Kindwohl im Fokus |

| Freikirchen/evangelikal-pfingstlich | Meist abgelehnt | Nur embryo-schonend denkbar | Offenheit befürwortet | Sehr strikt | Sehr zurückhaltend | Überwiegend abgelehnt | Abgelehnt | Warnung vor Überschuss; Adoption als Option |

| Kirche Jesu Christi (LDS) | Entmutigt | Grundsätzlich möglich für verheiratete Paare | Transparenz empfohlen | Vorsicht; ethische Abwägung | Vorsicht; kontextabhängig | Einzelfall | Problematisch; Einzelfall | Gebet, seelsorgliche Begleitung |

| Zeugen Jehovas | Abgelehnt | Möglich, aber streng gewissensgebunden und embryo-schonend | Transparenz gegenüber dem Kind befürwortet | Sehr strikt; keine Vernichtung/Selektion | Zurückhaltend, v. a. bei Embryonen | Zurückhaltend | Abgelehnt | Entscheidung im Ehepaar; Beratung durch Älteste |

Hinweis: Der Überblick vereinfacht. Maßgeblich sind offizielle Texte, regionale Praxis und die seelsorgliche Begleitung der jeweiligen Kirche oder Gemeinschaft.

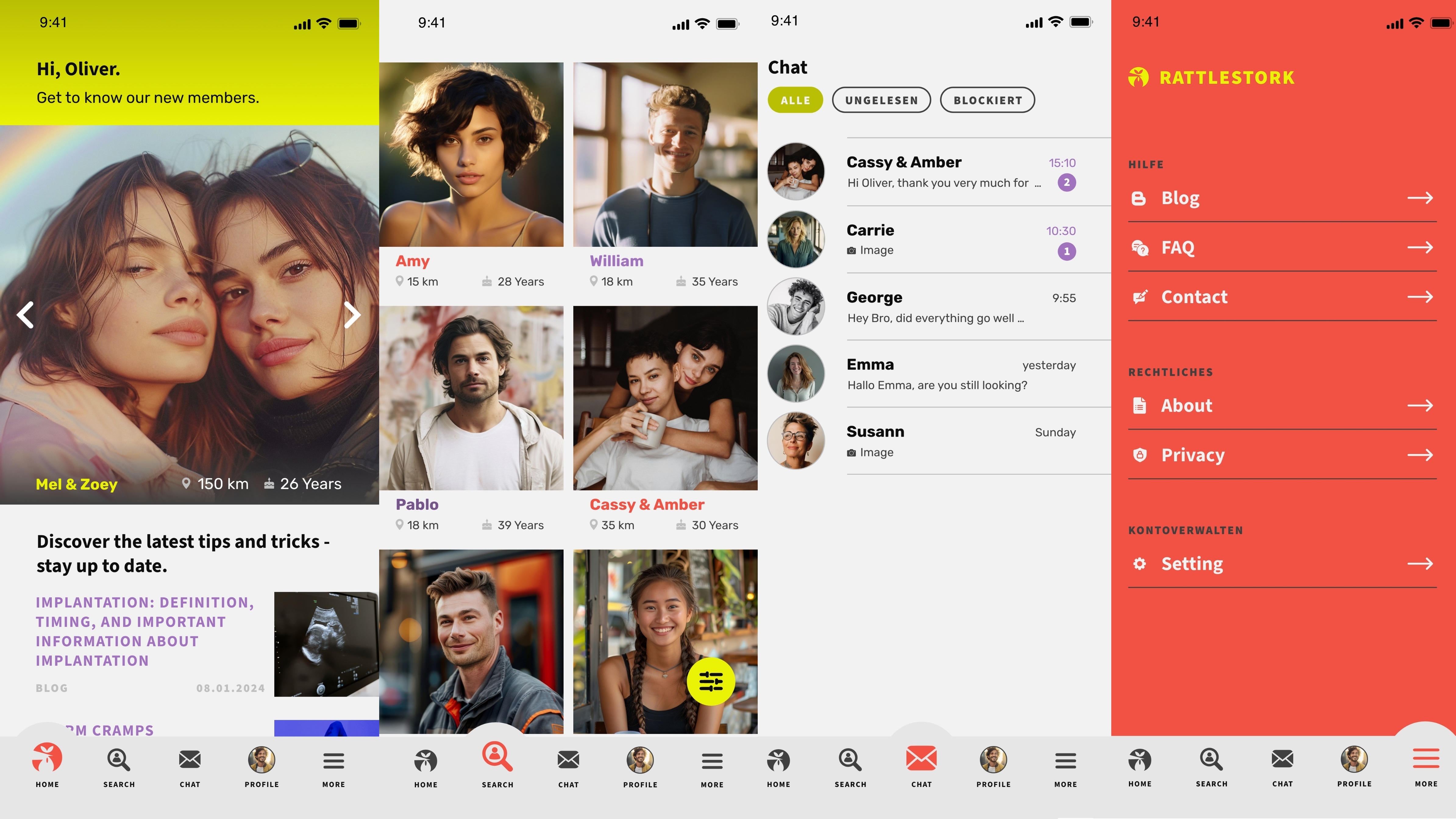

RattleStork – christlich verantwortungsvoll planen

RattleStork unterstützt Paare und Einzelpersonen dabei, Kinderwunschschritte glaubenssensibel, transparent und gut dokumentiert zu organisieren – etwa embryo-schonende Protokolle zu planen und, wo kirchlich wie rechtlich vertretbar, offene statt anonymer Modelle zu wählen. Verifizierte Profile, sicherer Austausch sowie Tools für Termine, Notizen, Zyklus- und Timing-Einträge und private Checklisten helfen, Entscheidungen im Einklang mit dem eigenen Gewissen zu strukturieren. RattleStork erbringt keine medizinische oder theologische Beratung und ersetzt keine seelsorgliche Begleitung.

Fazit

Christliche Traditionen setzen klare Akzente: Ehe, Familie und der Schutz des ungeborenen Lebens stehen hoch. Wie Samenspende und assistierte Reproduktion zu bewerten sind, variiert jedoch spürbar. Gute Entscheidungen entstehen, wenn offizielle Lehre, lokale Seelsorgepraxis, transparente Modelle und embryo-schonende Medizin zusammengeführt und in einer reifen Gewissensentscheidung gebündelt werden.