Künstliche Intelligenz und Big‑Data in der IVF

Moderne Embryo‑Scoring‑Programme verarbeiten Time‑Lapse‑Videos, Laborparameter und Patientendaten gleichzeitig. Kliniken berichten, dass ein Embryologe heute dreimal so viele Kulturen beurteilen kann wie früher – bei vergleichbaren Schwangerschaftsraten.

- Schnelleres Embryo‑Ranking – optimale Blastozyste in Sekunden statt Minuten.

- Personalisierte Stimulationspläne – KI berücksichtigt Alter, BMI und Hormonprofile.

- Dauerhafte Qualitätskontrolle – Algorithmen erkennen Inkubator‑Anomalien sofort.

Nichtinvasives genetisches Screening (niPGT‑A)

Zellfreie DNA aus der Kulturflüssigkeit ersetzt immer häufiger die Trophektoderm‑Biopsie. Der Embryo bleibt unversehrt, das Ergebnis liegt oft in weniger als 24 Stunden vor.

- Embryoschonend – kein zusätzlicher Eingriff erforderlich.

- Geeignet für Single‑Embryo‑Transfers und Vorimplantationsdiagnostik.

- Hohe Übereinstimmung mit klassischer PGT‑A bei gleichzeitig geringerer Mosaikrate.

Gen‑Editing und gentherapeutische Ansätze

Die FDA‑Zulassung der CRISPR‑Therapie Casgevy gegen Sichelzellkrankheit hat das Feld geöffnet. Erste Pilotstudien prüfen, ob Keimzell‑Mutationen wie FSH‑Rezeptor‑Defekte vor der Befruchtung repariert werden können.

- Keimbahn‑Editing bleibt streng reguliert, somatische Therapien vor IVF werden jedoch intensiver erforscht.

- Mitochondrienersatz („Drei‑Eltern‑IVF“) ist in Großbritannien für ausgewählte Paare zugelassen.

- Ethische Begleitforschung und unabhängige Review‑Boards sind internationaler Standard.

Robotics und Labor‑Automatisierung

Pipettier‑Roboter, geschlossene Inkubationssysteme und integrierte Sensor‑Arrays ermöglichen einen nahezu autonomen Laborbetrieb.

- Konstante Bedingungen für Temperatur, pH und Sauerstoff.

- Dokumentation aller Prozessschritte in Echtzeit – wichtig für Audit und Nachverfolgbarkeit.

- Reduzierte Kontaminationen und Personalkosten.

Microfluidische Spermienselektion

Mikrokanal‑Chips filtern hochmotile Spermien und minimieren DNA‑Fragmentationen. Studien zeigen verbesserte Blastozysten‑Qualität und höhere Implantationsraten.

- Schonender als Gradienten‑ oder Swim‑Up‑Methoden.

- Besonders nützlich bei Paaren mit hohem DNA‑Fragmentationsindex.

- Kombinierbar mit ICSI, IVF und aufbereitetem Heim‑Sperma.

Uterustransplantation als Option bei Uterusagenesie

Seit der ersten Live‑Geburt 2014 haben weltweit mehr als 70 Kinder das Licht der Welt nach Uterustransplantation erblickt. Die Eingriffe bleiben jedoch hochriskant und teuer.

- Indikationen: Mayer‑Rokitansky‑Syndrom, Hysterektomie nach Krebs.

- Risiken: Präeklampsie, Abstoßung, Frühgeburt.

- Empfohlene Entbindung: geplanter Kaiserschnitt ab Woche 37.

3D‑gedruckte Ovarien und Tissue Engineering

Gel‑Gerüste aus Biotinte erzeugen im Mausmodell bereits funktionsfähige Follikel. Für den Menschen fehlen noch klinische Studien, doch die Grundlagenforschung schreitet voran.

- Perspektive für Patientinnen nach Chemo‑ oder Radiotherapie.

- Ziel: hormonelle Selbstregulation plus Kinderwunsch.

- Herausforderung: vaskuläre Integration und Langzeitfunktion.

Wearables, Telemedizin und Fertility‑Apps

Zyklusringe, Bluetooth‑LH‑Tests und at‑home‑Sperma‑Analysen bringen das Labor aufs Smartphone. Kinderwunschzentren bieten mittlerweile komplette Tele‑IVF‑Pakete an.

- Echtzeit‑Datenaustausch mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten.

- Geringere Reisekosten und mehr Komfort für Paare aus ländlichen Regionen.

- Höhere Adhärenz und Patientenzufriedenheit.

In‑vitro Gametogenese (IVG) – künstliche Gameten im Fokus

Forschungsgruppen haben aus menschlichen induzierten Stammzellen Keimzell‑Vorstufen erzeugt. Bis zur klinischen Anwendung sind jedoch noch viele Sicherheitsprüfungen nötig.

- Option für Menschen ohne funktionsfähige Keimzellen.

- Hohes ethisches und regulatorisches Klärungsbedürfnis.

- Unbekannte Langzeitfolgen für Nachkommen.

Ausblick 2030 – Schlüsseltrends der nächsten Jahre

Die folgenden Entwicklungen dürften den Markt für Kinderwunschbehandlungen bis 2030 prägen:

- Polygen‑Screening – Risikoabschätzung für komplexe Erkrankungen wie Diabetes oder Herzleiden vor Embryotransfer.

- IVF‑Fabriken – vollautomatisierte Produktionslinien mit Robotics‑Handling und KI‑Qualitätskontrolle.

- Fertility‑on‑a‑Chip – Mini‑Labore zur Spermien‑Analyse und Hormondiagnostik für den Hausgebrauch.

- Künstliche Gameten – IVG könnte Patientinnen ohne eigene Eizellen eine genetische Mutterschaft ermöglichen.

- Digitale Ökosysteme – Integration von Zyklus‑Trackern, Telemedizin und Heim‑Inseminations‑Kits.

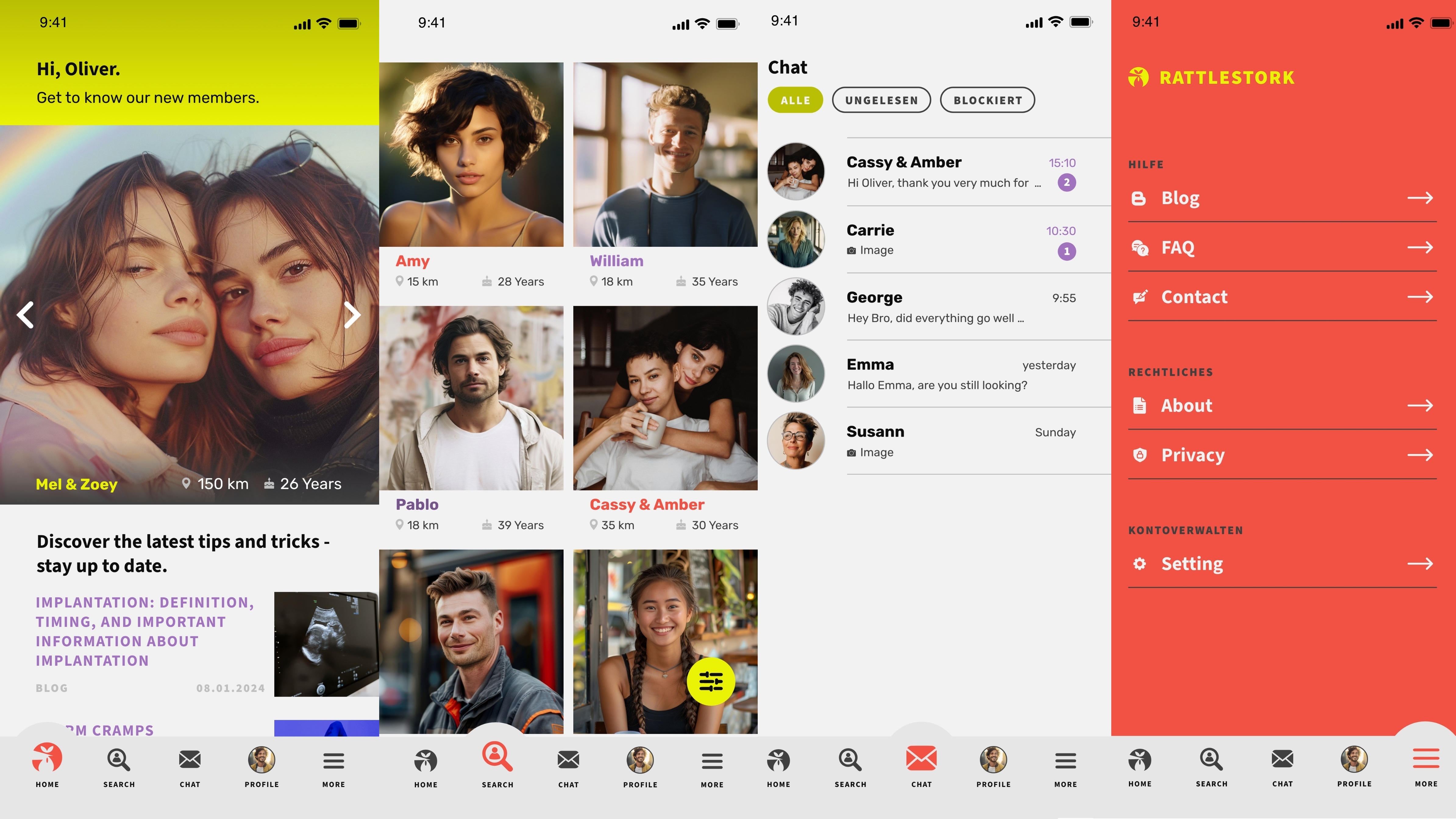

Parallel wächst laut WHO‑Q&A Menschenrechte in der Reproduktionsmedizin der Bedarf an bezahlbaren, nutzerfreundlichen Angeboten – ein Segment, das App‑basierte Lösungen wie RattleStork bereits heute adressieren.

Samenspende mit RattleStork – moderne Lösung ohne High‑Tech‑Preis

Nicht jede Familie benötigt Roboter oder Gen‑Editing. Mit RattleStork findest du verifizierte Samenspender und planst eine Heim‑Insemination selbstbestimmt, diskret und kostengünstig – ganz ohne Klinikwartezeiten.

Fazit

KI‑Embryoscores, Robotics‑Labore und Gen‑Therapien markieren die technische Speerspitze der Reproduktionsmedizin. Gleichzeitig bleiben niedrigschwellige Angebote wie App‑vermittelte Samenspende ein wesentlicher Pfeiler, um den Kinderwunsch für alle zugänglich zu machen. Die Zukunft liegt in einer klugen Kombination aus High‑Tech und bewährten, erschwinglichen Methoden.