Pionierzeit 1784–1909: Hunde-Experimente, Federkiele & der Pancoast-Skandal

1784 zeigte der Italiener Lazzaro Spallanzani bei Hunden, dass Befruchtung auch ohne Sex funktioniert. 1790 wird John Hunter in London nachgesagt, er habe eine Insemination mit Partnersperma beim Menschen durchgeführt – angeblich mit einer Federkiel-Konstruktion im Schlafzimmer.

Der erste dokumentierte Donor-Fall ist der Pancoast-Fall (1884) in Philadelphia: Ein Arzt suchte einen „gesunden“ Medizinstudenten aus, zahlte ihm 5 Dollar plus Steak und inseminierte die Patientin heimlich. 1909 tauchte der Fall in einem anonymisierten Bericht auf – Medizin-Thriller pur.

- Kein Einverständnis der Frau – der Eingriff wurde als Routinebehandlung getarnt.

- Auswahl nach „Aussehen & Gesundheit“ – frühe, fragwürdige Kriterien.

- Das Kind wurde gesund geboren, die Mutter erfuhr nie von der Spende.

1910–1940: Versteckte Praxis & erste klinische Routinen

Zwischen 1910 und 1940 wurde Donorinsemination in einigen Kliniken bereits praktiziert – meist diskret, selten publiziert. Ärzte notierten Eingriffe oft als „Therapie gegen Sterilität“, Details über Spender verschwanden in verschlossenen Schubladen. In Fachzeitschriften tauchten nur Einzelberichte auf, häufig ohne Namensnennung.

- 1914 berichtete der US-Arzt Addison Davis Hard über Fälle „künstlicher Insemination“ – noch ohne klare Terminologie.

- In Großbritannien entstanden in den 1930ern erste strukturierte Abläufe, öffentliche Debatten blieben aus.

- In der Sowjetunion experimentierte Ilja Iwanow sogar mit Mensch/Schimpanse-Kreuzungen – spektakulär gescheitert.

Kälte als Gamechanger: Glycerol & Kryokonservierung ab 1949

1949 entdeckten Forscher den Schutzeffekt von Glycerol: Spermien überstehen Einfrieren, ohne zu kristallisieren. 1953/54 vermeldeten Raymond Bunge und Jerome K. Sherman aus Iowa die erste Geburt nach dem Auftauen – die moderne Samenbank war geboren.

- Lagerung bei minus 196 °C in flüssigem Stickstoff.

- Australien meldete 2020 ein Baby aus über 40 Jahre eingefrorenem Sperma – Langzeitrekord.

- Die heute genutzten „Straws“ stammen von einem NASA-Ingenieur, der eigentlich Treibstoffproben einfrieren wollte.

1960er–1970er: Erste formelle Samenbanken & Klinikstrukturen

In den 1960ern richteten Unikliniken in den USA, Großbritannien und Skandinavien kleine Sperma-Depots ein. In Deutschland experimentierten Universitätskliniken (z. B. Kiel) mit ersten Samendepots – meist nur für interne Patienten. Öffentlich blieb das Thema sensibel, oft hinter dem Begriff „Sterilitätsbehandlung“ versteckt.

- 1964: Erste Berichte über standardisierte Laborprotokolle für Spermienwäsche vor IUI.

- 1969: Die „Sperm Bank of New York“ wurde in einem US-Papier beschrieben – inklusive handgeschriebener Karteikarten.

- 1973: Dänemark beginnt, Samenspenden auch außerhalb von Klinikprojekten zu organisieren – Grundlage für spätere Exporte.

Boom der Samenbanken: Kataloge, „Genius Bank“ & HIV-Screenings (1970er–2000er)

In den 1970ern wurde Samenspende zum Geschäft: Die California Cryobank (1977) verschickte Proben mit Trockeneis quer durchs Land, Cryos International aus Dänemark exportierte weltweit. 1980 gründete Millionär Robert Graham die berühmte „Repository for Germinal Choice“ – umgangssprachlich „Nobelpreisträger-Samenbank“.

- Kataloge listeten Augenfarbe, Hobbys, Uni-Abschlüsse – später sogar „Celebrity-Lookalike“-Filter.

- HIV-Krise der 1980er: 6‑Monats-Quarantäne plus Zweittest wurden internationaler Standard.

- Familienlimits (z. B. 10 Familien pro Spender in UK) sollten unerkannte Halbgeschwister-Ballungen verhindern.

2000er bis heute: DNA-Tests, Skandale & globale Halbgeschwister

Heim-DNA-Kits machten Anonymität zur Illusion. Drei Fälle sorgten international für Aufsehen:

- Donald Cline (USA): Arzt nutzte eigenes Sperma – über 90 Kinder, aufgedeckt durch DNA-Treffer.

- Jan Karbaat (Niederlande): Mindestens 79 Nachkommen, ebenfalls mit eigenem Sperma gezeugt.

- „Donor 150“ (UK): Mehr als 150 Kinder eines einzelnen Studenten – bevor Limits konsequent durchgesetzt wurden.

Parallel dazu vernetzen sich Halbgeschwister weltweit: In Foren und Apps finden sich Dutzende bis Hunderte Kinder eines Spenders, tauschen Fotos, Geschichten und Gesundheitsinfos aus – ein Phänomen der letzten 15 Jahre.

Kurioses & Rekorde aus der Welt der Samenspende

- Längste Lagerzeit: Über 40 Jahre eingefrorenes Sperma – und trotzdem ein gesundes Baby.

- Weiteste Reise: Proben, die von Dänemark nach Australien fliegen – globaler Versand ist Alltag.

- „Steak & 5 Dollar“: So wurde der Student im Pancoast-Fall entlohnt – inklusive Abendessen.

- Genius-Bank-Mythos: Die „Nobelbank“ prahlte mit Preisträgern – tatsächlich spendeten vor allem sehr gute Studenten.

- NASA-Connection: Einfrierröhrchen aus der Raumfahrt inspirierten die heutige Laborlogistik.

Zukunft der Samenspende: IVG, Smart-Matching & Tiefkühl-Rekorde

- In-vitro-Gametogenese (IVG): Aus Haut- oder Blutzellen künstliche Spermien herstellen – noch Laborforschung, aber keine Science-Fiction mehr.

- Smart-Matching: Algorithmen gleichen Genmarker, Blutgruppen und Krankheitsrisiken automatisch ab – Sekunden statt Kataloge wälzen.

- Logistik 2.0: „Trocken-Schiffchen“ und Vakuum-Verpackungen halten Proben bis zu 48 Stunden ohne Stickstoff stabil.

- Super-Kryo: Ultradünne „Candy-Floss“-Filme oder Mikrotröpfchen-Vitrifikation sorgen für schnelleres Auftauen und bessere Motilität.

- Home-Analyse-Kits: Smartphone-basierte Spermienchecks und Mikrochips zur Motilitätsmessung ziehen ins Wohnzimmer.

- Blockchain-Register: Dezentrale, fälschungssichere Datenbanken könnten Nutzung und Herkunft jeder Probe transparent machen.

- Polygen-Scoring light: Risiko-Scores für häufige Erbkrankheiten – pragmatisch statt „Designerbaby“-Fantasterei.

Kurz gesagt: Technik macht Samenspende schneller, präziser und globaler – von der Zellentwicklung im Reagenzglas bis zur lückenlosen Dokumentation.

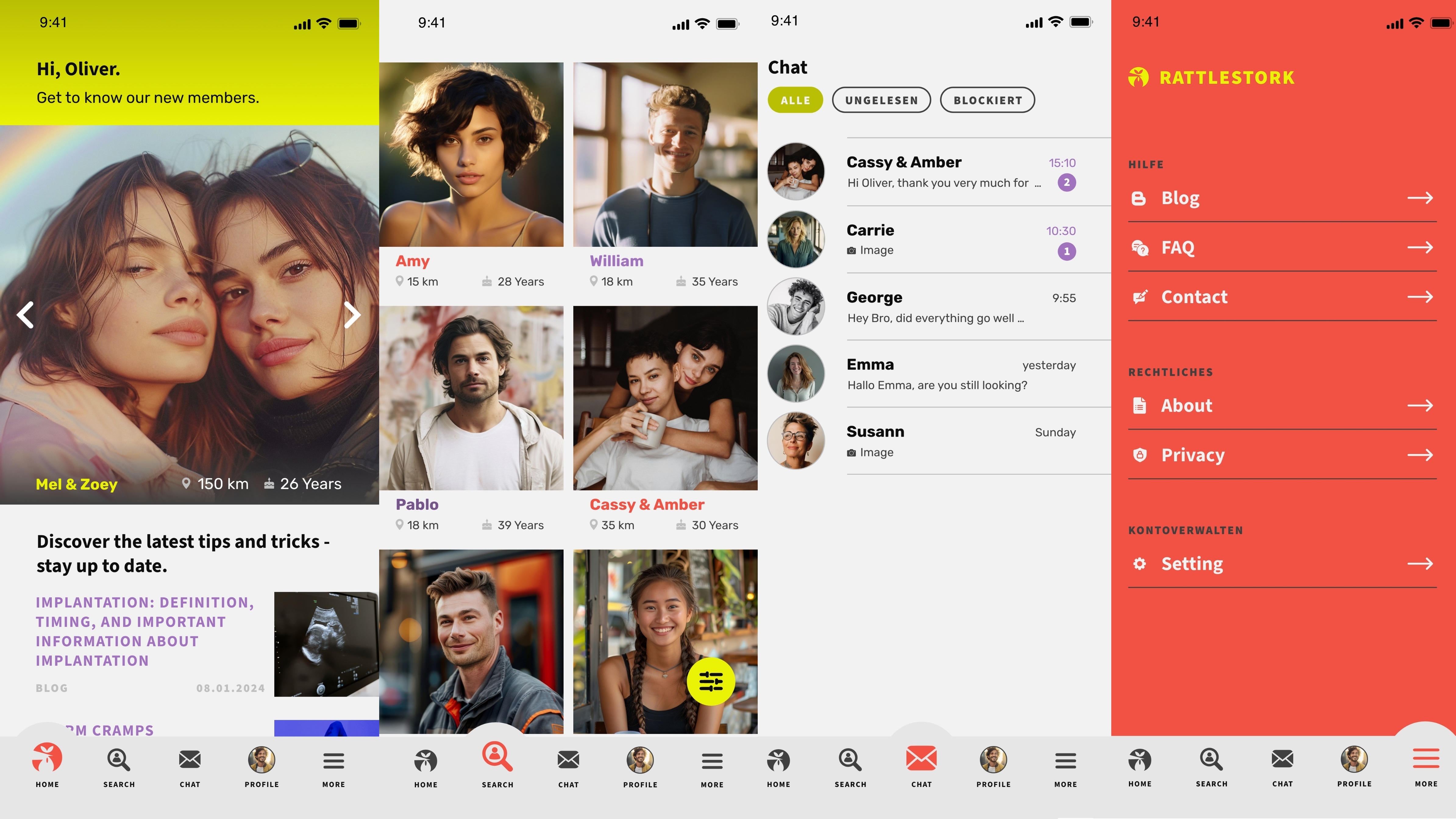

RattleStork – Community, Matching & rechtliche Orientierung

RattleStork bringt Wunscheltern und Spender zusammen, bietet Filter- und Matching-Funktionen, vorformulierte Vertragsvorlagen und Raum für Austausch. Nutzerinnen und Nutzer entscheiden selbst, welche medizinischen Nachweise sie sehen möchten – RattleStork liefert die übersichtliche Plattform dazu.

Fazit

Spallanzanis Hunde, Glycerol im Labor, Millionärs-Samenbanken und DNA-Detektivarbeit – die Geschichte der Samenspende ist bunt und überraschend. Heute stehen dir mehr Informationen, Tools und Kontakte zur Verfügung als je zuvor. Genau das macht moderne Samenspende aus: Wissen, Auswahl – und die Freiheit, den passenden Weg zu finden.